創作童話「かなしきデブ猫ちゃん」は小説家・早見和真さんと絵本作家かのうかりんさんによって誕生しました。「地域で暮らす人々が誰でも知っている物語を作りたい」「子どもたちが、幼いころから物語に親しみ、文化の薫りが漂うまちづくりのきっかけにしたい」「物語を通して他人の気持ちを想像できる人が育つ町は将来強くなる」。こんな二人の思いに賛同し、愛媛新聞での連載終了後の2022年4月から、神戸新聞で兵庫編を始めました。

第1シリーズ「マルのはじまりの鐘」、第2シリーズ「マルの真夏のプレゼント」に続き、兵庫編3部作の最終章である「マルの怪盗Xを追え!」が11日からスタートします。

地域で暮らす人々が誰でも知っている物語にすることは容易ではありません。この2年間、県内の30を超える市区町に足を運び、祭りや学校行事などのイベントに参加しました。

「兵庫五国」の9会場で挿し絵や新聞バッグなどの巡回展示を重ね、マルが訪れた町を中心にスタンプラリーも実施しました。共進牧場の協力を受け、マルをあしらった学校給食の「デブ猫牛乳」が完成。この1年間、18市町17万人の子どもたちがこの牛乳を口にし、認知度を大きく高めることができました。

その一歩一歩、一人一人の力が結集した「デブ猫マル」の輪が、学校現場や民間企業、地場産業に広がりを見せています。

(藤原 学)

播州織のストール

■地場産業とコラボ

「郷土愛を育む」。これはマルの旅の大きなテーマであることから、地場産業や観光協会などとの連携も重視してきました。

マルが神戸に上陸後、栄光教会でもらったストールは播州織、手に持っていたのはフランスパンです。兵庫編第2シリーズでは播州織作家玉木新雌(タマキニイメ)さんをモチーフにしたデザイナーの猫「ニーメさん」が登場。タマキニイメさんとコラボし、読者にストールをプレゼントするキャンペーンを実施しました。「マル×タマキニイメ」のグッズも検討中です。

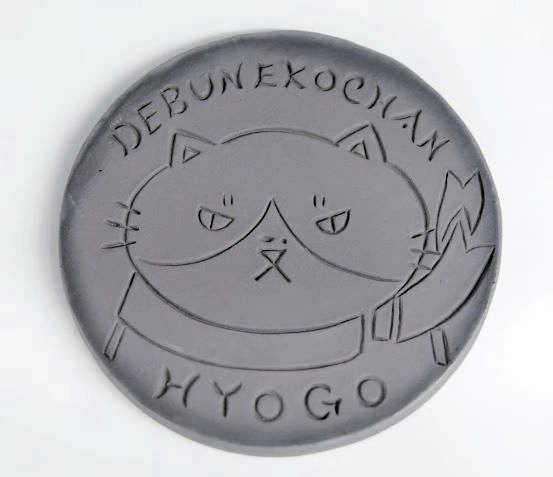

日本三大瓦の一つで、400年以上の歴史がある「淡路瓦」の職人興津直子さん=南あわじ市=に、マルの招き猫とコースターを製作してもらいました。

地場産業とのコラボ商品第1号となりました。

淡路瓦の招き猫

淡路瓦のコースター

招き猫は高さ14.5センチ。右手を上げ、左手にはトレードマークのフランスパンを、頭には兵庫編第1シリーズに登場した明石タコのハチベエがのっています。コースターは直径9.5センチ、厚さ7ミリ。通常、淡路瓦の表面は炭素膜で覆われ水をはじきますが、コップに付いた水滴を吸うよう、炭素膜をかけずに焼いています。いずれも重厚感があり、耐久性に優れています。

興津さんは「一つ一つ手作りで、商品の形やマルの表情が違う。自分だけのマルを楽しんでほしい」と話しています。

■企業イベントにも登場

今春から山陽電気鉄道にマルのヘッドマークをあしらった「デブ猫電車」が登場し、人気を集めています。5000系直通特急(阪神大阪梅田-山陽姫路)と6000系普通(阪急・阪神神戸三宮-山陽姫路、飾磨-山陽網干)の車両に使用されています。3月下旬~4月上旬にはマルと、同電鉄の公式マスコットキャラクター「ろっくん」が、神戸市須磨区の須磨浦公園で行われたイベント「敦盛桜」を盛り上げました。

マルのヘッドマークを付けた車両(奥)とマル(手前左)、山陽電鉄公式マスコットの「ろっくん」=明石市内

2023年4月から1年間、県内18市町約17万人の児童生徒たちが、マルのイラストが掲載された共進牧場の「共進3.5牛乳」を学校給食で味わいました。24年4月からは、1リットルパックも発売され、京阪神エリアの大手スーパーに並んでいます。

4月に発売されたマルのイラスト入り「共進3・5牛乳」の1リットルパック

共進3.5牛乳は、県民におなじみの「ご当地牛乳」。1リットルパックでは、学校給食と同じ黄色と青色のデザインを採用しており、共進牧場は「家庭でもマル牛乳を飲んでほしい。県内外にマルの人気が広がれば」と企画したといいます。

ホテル北野プラザ六甲荘(神戸市中央区)では5月末まで、マルが旅した兵庫五国の食材を使った「兵庫五国膳」の新メニューを提供しています。2220円(税、サービス料込み)で、猫グッズ持参で10%オフの特典もあります。

■学校の授業にも活用

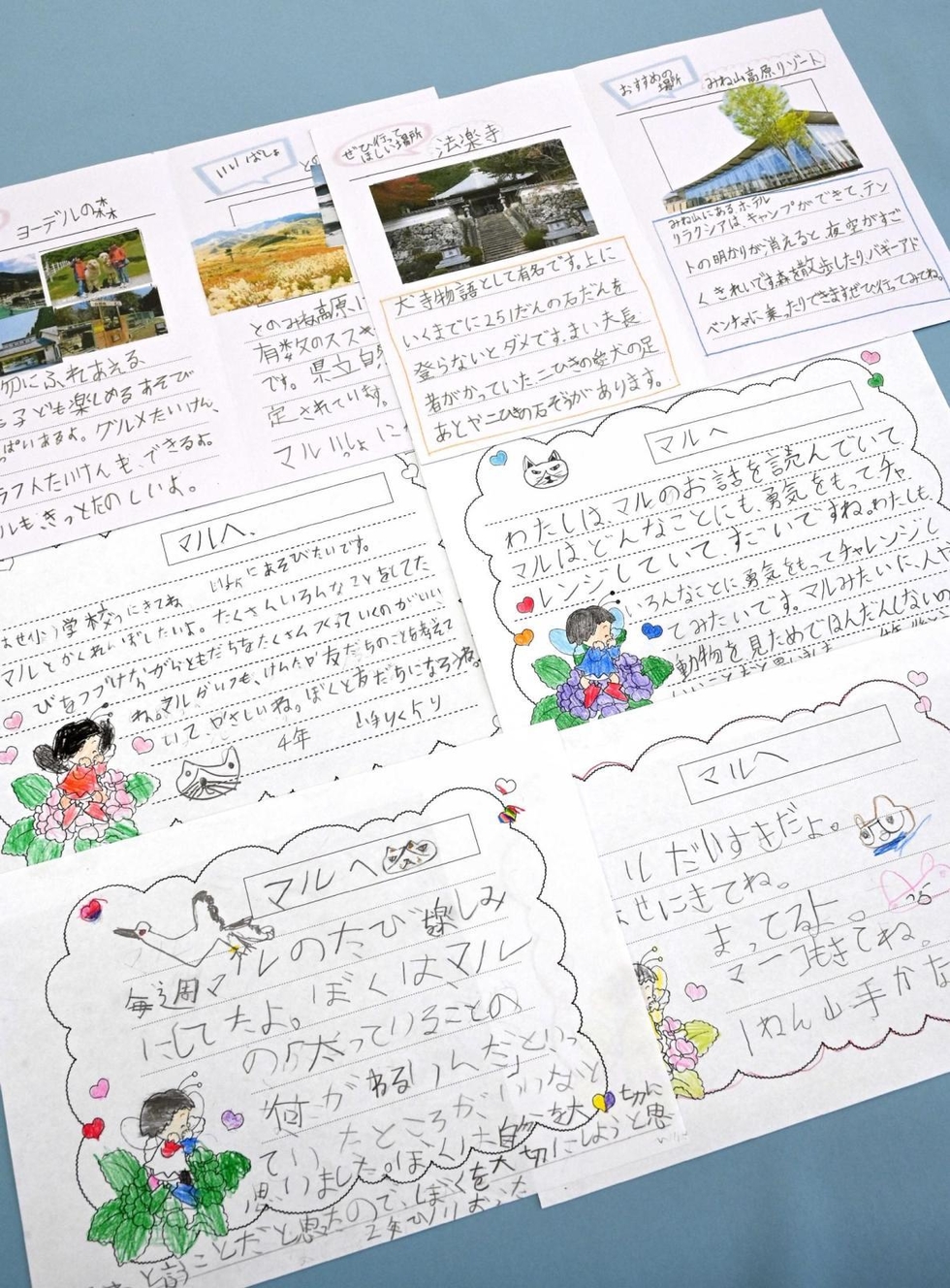

児童たちが書いたマルへの手紙や神河町の魅力を伝えるリーフレット

マルの物語を授業に取り入れ、読み聞かせをしたり、自分たちが暮らす町の魅力を考えたりする学校が増えています。

全校児童10人の神河町立長谷小学校では昨年度、2、4年生の授業で毎週、第2シリーズ「マルの真夏のプレゼント」の読み聞かせを実施しました。4年生は社会科の授業で、兵庫県について学習する素材にこの物語を使ったといいます。

さらに、昨年11月にあった学習発表会では、「デブ猫ちゃんマルの兵庫五国の旅、伝えよう長谷のすてき」という演目で、児童たちは心に残っているシーンや感じたことを発表。「マルに地域(長谷)のすてきなとこを教えたい」と、その魅力を伝えるリーフレットも作成しました。

担任の高寄優子先生は「児童たちは、マルを自分たちの仲間のように思い、冒険を一緒にたどりました」と口にし、「人を見た目で決めつけるのはよくないことや出会った人を大切にすることなど、物語を通して多くのことを感じていました」と話しました。