■昭和初期、「東洋一の市電」の記録

「混み合ふのも無理はない」「一日の乗客が四十萬人」

1928(昭和3)年12月19日付朝刊の神戸新聞4面には、こんな見出しの記事が掲載されている。ある交通機関の混雑具合をまとめた調査の記事だが、何の乗り物か、お分かりだろうか。

答えは、1910(明治43)年に開業した、路面電車の神戸市電だ。

2人掛け座席を搭載した「ロマンスカー」や女性車掌を採用し、車体の塗装には珍しい緑のツートンカラーを取り入れた。先進的な技術も駆使し、付いた愛称は「東洋一の市電」。高度成長期のモータリゼーションの波に押され、1971(昭和46)年に廃止されたが、昭和初期においては、神戸市民の足として欠かせない存在だったことが分かる。

記事によれば、最も乗降客数が多かったのが、現在の神戸駅に隣接していた瀧道(たきみち)停留所で4万9047人。当時の繁華街、新開地停留所は2万3032人で、「一寸淋しい数字である」と評されている。

この記事から1世紀近く経った今、神戸市は、都心部の回遊性向上策として、次世代型路面電車「LRT」の導入を検討。神戸市電の歩みにも、改めてスポットライトが当たりつつある。

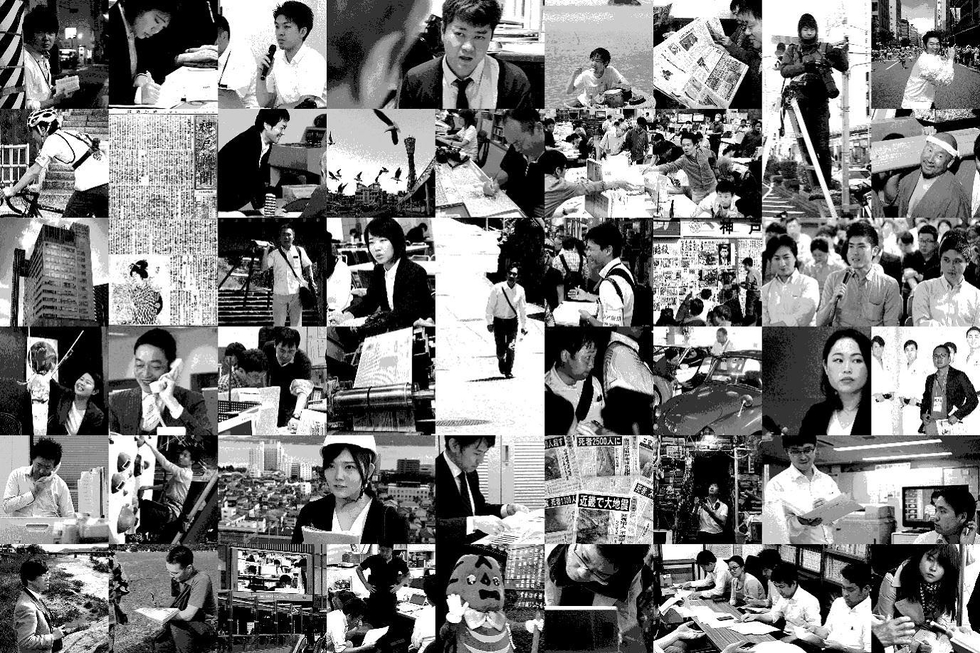

■紙齢を重ねる「社会の鏡」

このように、日々、脈々と発行される新聞というのは、その時代を生きる人にとっては最新の情報源として活用される一方、時が経てば、往時の世相を記録した貴重な資料ともなる。そういう意味において、新聞は「社会の公器」であるとともに、「社会の鏡」と表現できるのかもしれない。

19世紀の末、1898(明治31)年2月11日に創刊した神戸新聞は2021(令和3)年11月23日、4万4444号を迎えた。冒頭で紹介した神戸市電のニュースも、実は神戸新聞の1万1111号という「ぞろ目」の紙面から取り上げたものだ。

この数字を、新聞社では「紙齢」という。その積み重ねは、大仰に言えば、明治、大正、昭和、平成、令和という5つの時代を、地元・兵庫の人たちとともに神戸新聞が生き抜いてきた証しでもある。

ここでは、123年余りの歴史を経てたどり着いたぞろ目の紙齢にちなみ、その歩みを改めて振り返ってみたい。

紙面が映し出してきた、その時、その時のさまざまな世相とともに。

■1面トップ記事

政治、経済、スポーツなどさまざまな分野のニュースの中から、新聞社がその日、最も重きを置いたものが、通称「1面トップ」と呼ばれる記事だ。読んで字のごとく、1面の一番上、題字の左側に目立つ形で配置される。

試しに、神戸新聞の紙齢がぞろ目となった日の朝刊1面トップの記事を抜き出してみると、次のようになる。

「自農資金の恒久性を確保」「不足の塲合は公債を發行」「愈よ最後の立案に着手」

<紙齢1万1111号、1928(昭和3)年12月19日>

1万1111号は、農業の話題だ。明治以降の農地の増加傾向を受け、自ら土地を所有して耕作する自作農の支援策について、関係各省の主張をまとめている。この2年後には、農作物価格が大幅に下落した「昭和恐慌」が吹き荒れ、大凶作なども重なって、東北地方の農村地域では、女子の身売りが社会問題化した。

「安保改定阻止に総力結集」「全国民の抵抗組織を」「社会党運動方針案まとまる」

<紙齢2万2222号、1959(昭和34)年8月20日>

2万2222号は、「55年体制」と「60年安保」を象徴するニュースとなっている。

「保守」の与党、自民党に、「革新」の野党、社会党が相対するという構図が際だったのが、日米安全保障体制の維持をめぐる対立だった。記事では、「平和と独立」「民主主義」「生活と権利」の3つを守ることを掲げた社会党の運動方針案を紹介している。

「小学校19万円 中学校23万円 高校30万円」「年間教育費 受験戦争を反映」

<紙齢3万3333号、1990(平成2)年7月21日>

高度成長期を経て、過熱する一途の受験戦争を取り上げたのが、平成初期の3万3333号だ。

親が子どものために支出した教育費の平均額とともに、学年が上がるにつれて、けいこごとよりも、学習塾や家庭教師に割く費用が膨らんでいる実態に触れている。

「関西スーパー統合差し止め」「投票扱い変更 『法に抵触』」「神戸地裁仮処分」

<紙齢4万4444号、2021(令和3)年11月23日>

そして時代が令和に移り変わった4万4444号は、伊丹市に本社を置く関西スーパーマーケットの動向が1面トップを飾っている。

関西スーパーマーケットと手を組むのは、エイチ・ツー・オーリテイリンググループとオーケーのどちらなのか。先行きはいまだ不透明だが、その背景をたどっていくと、人口減少社会において、自社の価値を上げて生き残りを図ろうとする企業側の思惑に行き着く。

■紙面広告

農業、政治・外交、教育、経済-。ぞろ目の紙面、その1面トップの記事を抜き取ってみただけでも、時代時代を象徴するさまざまな分野のニュースが、神戸新聞という媒体を通じて発信されていることが分かる。

だが、世相を伝えるのはニュースだけではない。

記事とともに紙面を彩る紙面広告をみても、その社名や宣伝文句から、時代の変遷を感じることができる。

例えば、紙齢1万1111号(1928年12月19日)の1面には、「三十八銀行」の広告があり、三宮、多聞通、御影など、神戸市内に8支店があったことが分かる。三十八銀行はその後、神戸、太陽神戸、太陽神戸三井、さくらと名前を変え、現在の三井住友銀行へと受け継がれている。

その右上には、「宮内省御用達 日本楽器會社」の広告も。グランドピアノのイラストとともに「山葉ピアノ 山葉オルガン 其他楽器一切」という文言が添えられている。「山葉」からも分かる通り、浜松市に本社を置く楽器メーカー、ヤマハの前身だ。

神戸市電の記事が掲載されていた4面には、もち米、木炭の「大賣出し」や、食堂の「女給」募集広告のほか、神戸・新開地にあった聚楽館(しゅうらくかん)の催し「阪妻の近藤勇」がPRされている。阪妻(ばんつま)とは、今年4月に亡くなった俳優田村正和さんの父で、大正期から昭和期にかけて一世を風靡(ふうび)した歌舞伎役者、阪東妻三郎さんのことだ。

2万2222号(1959年8月20日)の1面にも、「住友銀行」の広告がある。キャッチコピーは、「2人で選んだハッピー積立」。その3年前、1956年度の経済白書に記された「もはや戦後ではない」の言葉通り、一般市民の生活が、将来を見据えられるほど安定してきたことをうかがわせる。

1万1111号にあった「女給」の募集広告は、「女店員」に表現を変える一方、「社交女性」「近代女性」「インテリー女性」といったフレーズが残る。

3万3333号(1990年7月21日)の1面下には、書籍広告が2本並んでいる。漫画家石ノ森章太郎さんの「日本の歴史」と、「小説新潮」だ。小説新潮の特集企画「世界の夏休み事情」の紹介文には、「西ドイツ」という文字があるが、この3カ月後にドイツは統合する。

バブル経済まっただ中だったこともあり、車や不動産の広告も多い。「東京23区の地価で、アメリカ全土の土地を買える」と言われた時代。その狂乱は兵庫にも波及していたようで、ハウスメーカーの広告では、姫路駅からバスで25分の分譲住宅が、1区画当たり4680万円~6250万円の値で売り出されている。

4万4444号(2021年11月23日)の1面、「神戸新聞」の題字下には、大豆を使った健康食品の広告がある。高齢化社会を反映するように、「中高年に大人気」「年のせい… あきらめる前に」など、ターゲットを意識したPRも多い。電化製品の広告も、分かりやすいキャッチフレーズでアピールするかつての手法は姿を消し、性能の良さやコンパクトさを丁寧に書き込むなど、消費者目線に立ったものが増えている。

目立つのが、オーディオや茶道具、掛け軸、鉄道商品など、趣味にちなんださまざまな物品の買い取り広告だ。畳の上で生まれ、畳の上で亡くなるという時代は過ぎ去り、施設で最期を迎える人も多い中で、「終活」が浸透してきたためだろうか。

■5万5555号は…

神戸新聞のぞろ目の紙齢はこれまで、およそ31年周期で巡ってきている。次の節目となる5万5555号には、休刊日を月1回として計算すると、2053年に達することになる。

3万3333号から4万4444号までの期間は、ほぼ平成期と重なった。兵庫県内では、阪神・淡路大震災があった。神戸・須磨の連続児童殺傷事件や尼崎JR脱線事故など、社会に大きな影響を与えた事件、事故も頻発した。

それを伝える新聞も、変革の渦にのみ込まれた。

朝夕の紙面が全ての基準だったが、インターネットの普及によって、即時性が求められるようになった。伝達手段も多様化し、神戸新聞でも、自社サイト「ネクスト」をはじめ、ツイッターやフェイスブックといったSNSのほか、外部のニュースサイトへの配信などを活用している。これらは全て、3万3333号の発行当時はなかったものだ。

神戸新聞が5万5555号に至った時、社会は果たして、どのように変わっていくのだろうか。そして、紙面や記事を伝え届ける方法は、どのような形になっているのだろうか。

全く予想が付かないが、一つだけ、ささやかに願いたい。

変わらず紙齢を重ね続けているであろう我々と、読者、ユーザーの皆さんの双方が、今回の4万4444号と同じように、過去の節目を穏やかに懐かしむことができる時代でありますように。

■最後に

この記事は、紙齢4万4444号にちなみ、4444字で仕上げてみました。タイトルや写真説明、見出し、この追記の文章も含めた文字数です。「ネットは字数制限がないし、4万4444字で書けばよかったのに」と思った方。それは、5万5555号でのお楽しみということで。(小川 晶)