(1)本音と建前 産業優先、揺れる脱炭素

2月1日、神戸市灘区の市街地から南約400メートルの神戸製鋼所敷地内で、石炭火力発電所4号機が営業運転を始めた。

朝焼けの空に水蒸気を吐き出す神戸製鋼所の石炭火力発電所=1日、神戸市灘区灘南通5から(撮影・長嶺麻子)

気候変動への深刻な懸念から、国際社会が脱炭素に向かう中、二酸化炭素(CO2)を大量に排出する石炭を燃料とする設備は「座礁資産」と呼ばれる。昨年から運転する3号機も合わせ、この発電所が向こう30年近く稼働することの意味を、私たちは考えてきた。

突き当たったのは、石炭火力の扱いに限らない、エネルギーや温暖化対策を巡る矛盾だった。

□

「地球環境のために進め! ゼロ・カーボン」

関西電力のCMで、俳優が菜園を耕しながら声を上げる。関電や神鋼が今、盛んに宣伝しているのが、2050年の「カーボンニュートラル」(温室効果ガスの実質ゼロ)だ。

一方で、関電は神鋼が石炭火力発電所でつくった電気を、52年まで買う契約を交わしている。

神鋼は発電時にCO2を出さないアンモニアへの燃料転換を図り、CO2を回収・埋設する技術の導入も視野に入れる。だが、技術や調達、経済性の面でこれらの実現は不透明で、「石炭を延命するための煙幕だ」と批判する専門家もいる。

しかし、その危うさを政府や自治体が指摘することはない。官公庁や自治体の取材では、その本音の言葉をよく聞いた。

「石炭火力をなくして、必要な電気をどうやって供給するんですか」

□

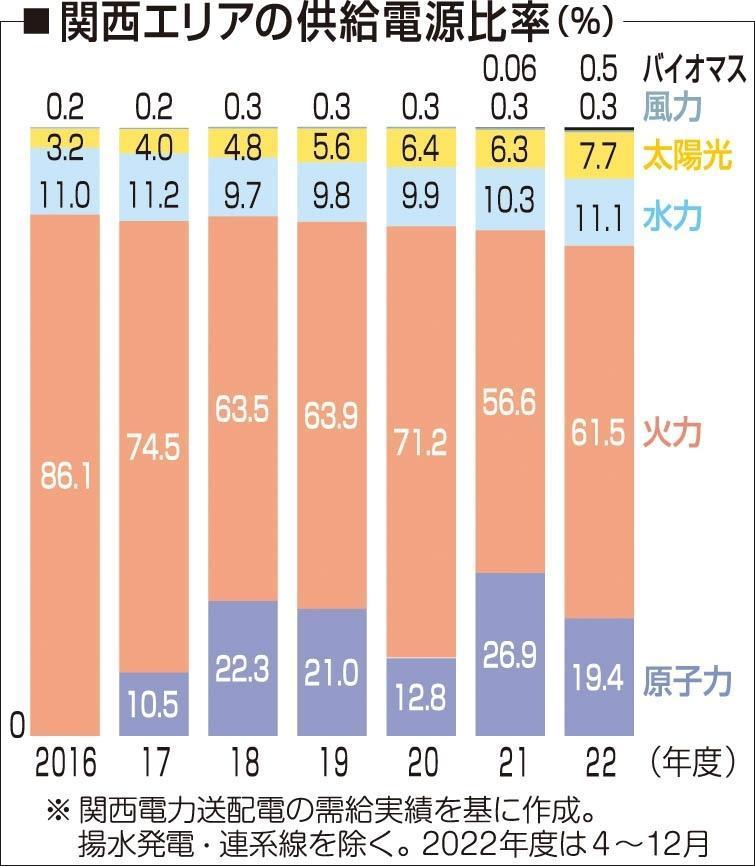

その問いへの答えは政府が既に出している。再生可能エネルギー(再エネ)への転換であり、30年に電源構成での再エネ比率を36~38%にする目標を掲げる。だが、現状では火力と原子力で8割を占める。

神戸新聞NEXT

エネルギー施策に詳しい国際大の橘川武郎副学長は「この10年の動きがあまりに遅かった。30年の目標も、再エネがそこまで広がるとは思えない」と指摘する。

政府自体も、既に再エネに見切りをつけている節がある。岸田文雄首相は1月30日、衆院予算委員会で「わが国は山と深い海に囲まれ、再エネ適地が限られる」と答弁し、原発の最大限活用を正当化した。

□

東北大の明日香壽川(あすかじゅせん)教授は「日本では、温暖化対策よりも電力会社や一部企業の短期的な利益が優先されている。政策も、アクセルとブレーキを同時に踏むような矛盾だらけだ」と指摘する。

脱炭素のスローガンだけが連呼され、政府が打ち出すGX(グリーントランスフォーメーション)には、既存の電力システム維持の地金がのぞく。明日香教授は「世界では、化石燃料高騰の中、経済や安全保障のためにも再エネ・省エネの導入が加速する。日本の取り組みは『ガラパゴス化』しており、国力衰退につながる」と警告する。

矛盾は私たちの中にもある。神戸・阪神間の300万人の暮らしは、いやが応でも神鋼の石炭火力発電所に支えられている。際限のないこの矛盾を克服し、持続可能な社会を実現するすべはあるのだろうか。

■

神鋼の石炭火力発電所の問題を通じて、地球環境と暮らしの在り方を考えるシリーズ「座礁資産」。第3部は、神鋼の発電所に象徴される、エネルギーや温暖化対策を巡る矛盾に迫る。(脱炭素取材班)