経済

【連載】広がる海の玄関 震災25年の神戸港(1)産業インフラ

■航路維持へ、多彩な試み

神戸市中央区筒井町に「近代ゴム産業発祥の地」と書かれた記念碑がひっそりと立つ。住友ゴム工業の本社敷地内にあり、多くの人目に触れることはない。

同社の起源である英ダンロップ護謨(ごむ)極東が、1909(明治42)年に工場を操業させた場所だ。この地に構えた神戸工場で、後の住友ゴムがタイヤを生産し、日本のモータリゼーションを支えた。だが、95年の阪神・淡路大震災で閉鎖して以降、事業面で神戸港とは疎遠になっていた。

四半世紀を経て、同社は再び神戸港をタイヤの輸出拠点にしようとしている。2019年11月、宮崎工場(宮崎県都城市)で生産したタイヤをカーフェリーで神戸港に運び、海外に輸出する実験を行った。

従来は福岡・博多港まで陸送し、船で韓国・釜山(プサン)港に搬入してから欧米に輸出したが、日本国内の運転手不足に対応するため、新ルートの開拓に乗り出した。「当社は製品や原料の輸出入で神戸港に支えられて発展した歴史があるだけに、感慨深い」。物流担当の谷良平(57)は目を細める。

◇

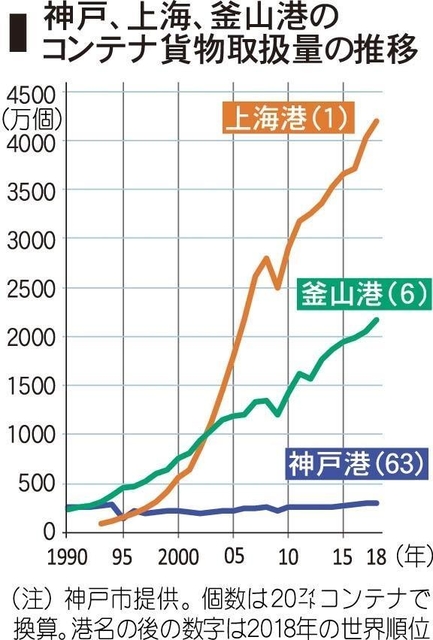

神戸市によると、神戸港の18年のコンテナ貨物取扱量は294万個と、2年連続で震災前を上回って過去最多を更新した。取扱量の落ち込みは、被災地の象徴として語られてきただけに「港勢が着実に回復してきた」と、市長の久元喜造は力を込める。

ただ、最多更新の数字に目をこらすと、同港の厳しい状況も浮かび上がる。アジア各港から運び込んで北米・欧州方面の船に積み替える貨物の割合は94年で取扱量の28%を占めたが、18年は1%まで低下した。アジアにおける「ハブ港」の役割を失ったまま、回復のめどは立っていない。

他の港で積み替えず、じかに欧米に運べる「基幹航路」を維持できるか-。震災から25年たった今、神戸港をはじめ国内主力港はこの課題と向き合っている。

神戸港では、北米航路のコンテナ船の寄港が94年に週26便あったが、現在は週5便に減少。国内全体でも便数は減り続け、米国向けの輸出入貨物の2割が釜山港など他国の港を経由するようになった。

「基幹航路は国内製造業を支えるインフラ。他国の港で積み替える場合、直行便と比べて製品輸送に時間と費用がかかり、企業の競争力がそがれる」と国土交通省の担当者は危機感を隠さない。

◇

航路減少の背景にあるのは、90年代から進んだ製造業の海外移転だ。日本からの輸出貨物が減る一方、「世界の工場」と化した中国が貨物を増やし、港湾も自前で整備した。一方、日本国内でも相次いで建設された地方港と釜山港の輸出入ルートも盤石となり、神戸港の集荷力は衰えた。

そんな中、トラックで混雑する東京港や冬場に雪で閉ざされる日本海の港を補完しようとの動きが出始めた。西日本のコンテナ貨物を神戸、大阪両港に集中させる国の施策に呼応し、神戸港で荷揚げした貨物を鉄道網で各地に届ける実験も行われている。

「貨物があるから航路は維持され、航路があるから企業は貨物を増やせる。航路と貨物は表裏一体の関係」と同市幹部は語る。双方が増える好循環をどう生み出すか。知恵と手腕が問われる。=敬称略=(長尾亮太)

◇

阪神・淡路大震災から四半世紀。往年の港勢を取り戻そうとする官民の動きを追った。