カイシャの顔

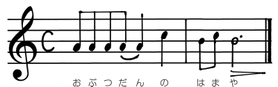

(9)浜屋 「やすらぎの精神」旋律に込め この曲聞けばすぐ分かる

【誕生】1975(昭和50)年【経緯】広告会社に制作を依頼。【特徴】今回採譜したピアニストの赤松林太郎さん(大阪音大准教授)は「言葉の持つリズムを生かしつつ大きな抑揚を避けて隣り合う音で作られたことで穏やかで平安な情緒が醸し出された」。メロディーが関西人に浸透しており、今後も使い続ける考え。

社内では「音ロゴ」と呼ばれている。「お仏壇の浜屋~」。吸い込まれそうな名物CMのメロディーはまさに音で会社を表すロゴマーク。言い得て妙の表現だ。

「心地よくて耳になじむ。姫路の会社と知らなくてもこの曲イコール浜屋とすぐに分かってもらえる。これからも変えるつもりはないですね」。社長の濱田明彦さん(49)は明快に話す。

創業二百十余年の老舗だが、先代の濱田博邦さん(故人)の時代に大きく飛躍した。1967(昭和42)年の入社以降、矢継ぎ早に新機軸を打ち出した。一貫集約型の製造工場、ラジオ、新聞、チラシの広告、チェーン展開、展示会…。仏壇業界の殻を破る、いずれも関西初、業界初の試みだった。「家業から企業へ」という意気で次々と新規出店を重ねた。

このCMソングの制作・放送開始は75年。高度成長の機運に乗ってメロディーとともに新規出店が加速した。同社にとって「宝」といってよいCMソングだが、一体だれが作詞作曲したのだろう?

「それが分からないんです」。取締役営業本部本部長の花尾文彦さん(62)によると当時、広告会社に依頼して制作したが、神戸にあったその会社が95年の阪神・淡路大震災で被災、資料が全て失われたという。花尾さんとユーチューブの音に耳を澄ますと、「お仏壇の~」の前に「やすらぎの明日を」という歌詞が聞こえてくる。

人々のやすらぎが根底から揺らいだのが大震災の時だった。博邦さんは被災地の惨状を見て衝撃を受ける。地面や避難所に置かれた数多くの骨つぼや位牌(いはい)…。居ても立ってもおられず線香やろうそく、骨つぼを提供する中で仏壇の無償提供を思い立つ。その数は4500基。他方、自宅が被災し安置する場所がなくなった仏壇をこれも無償で預かる。その数6500基。震災から27年を経た今も引き取りにくる顧客がいるという。

浜屋にはロゴもある。社名の「浜屋」の横に並ぶ「鳳凰(ほうおう)」だ。斬新な意匠だが、じっと見つめると、やすらぎの世界に導いてくれる不死鳥のように見えた。(加藤正文)

【浜屋(姫路市)】創業1804(文化元)年。姫路藩お抱えの塗物師だった初代・濱屋治左衛門が漆塗りを生業として始めた。1948(昭和23)年、5代目濱田常治郎が株式会社濱屋仏壇店設立。68年に一貫製造集約型の姫路工場を稼働。従業員約300人。大阪、兵庫、奈良の1府2県に37店舗を展開する。高級仏壇中心に年間約6千基超を手がける。