地球温暖化による破滅的な気候変動を回避するために自然エネルギーを導入し、技術開発を進める動きが加速しています。世界は、20世紀の大量生産・一極集中型から分散・地産地消型へと経済社会が転換するターニングポイントを迎えています。そうした状況にある地球の一員として、地域の自然エネルギー「地エネ」を課題解決や地域づくりに生かす「地エネと環境の地域デザイン実行委員会」が2018年度発足し、さまざまな事業を展開してきました。この経験を基に、エネルギーと環境の視点による新しい地域デザインを広げる取り組みをさらに進めていきたいと考えます。

バイオガスシンポで資源とエネルギーの循環について説明するカルメロさん=神戸市内

地球温暖化に対抗、軽減

地エネと環境の地域デザイン実行委員会は、キックオフイベントとしてバイオガスシンポジウムを昨年4月に神戸市内で開催しました。

食にまつわる現場から必ず出る有機物の廃棄物を発酵させてガスを得るバイオガス事業は、ごみの削減と循環型社会づくりの鍵を握る技術として期待が高まっています。

イタリア・カラブリア州の農業協同組合「ファットリア・デッラ・ピアナ」のカルメロ・バジレ代表が基調講演。牛900頭のふん尿のほか、

近隣農家が処分に悩むオリーブの搾りかすやオレンジの皮も発酵させてバイオガスを利用する仕組みを紹介しました。

ガス燃焼による熱はチーズ製造に、電力は一部を自家消費して大半は地域に供給し、副産物の消化液は良質な液体肥料として飼料作物栽培などに利用。カルメロ氏は「自然をまねようとする中でこのサイクルが生まれた」と語りました。

「こうべハーベスト」を使って栽培された野菜畑を見学する地エネツアー参加者ら=神戸市西区

親子でバイオガスを学ぶために開かれた体験学習会=神戸市北区、弓削牧場

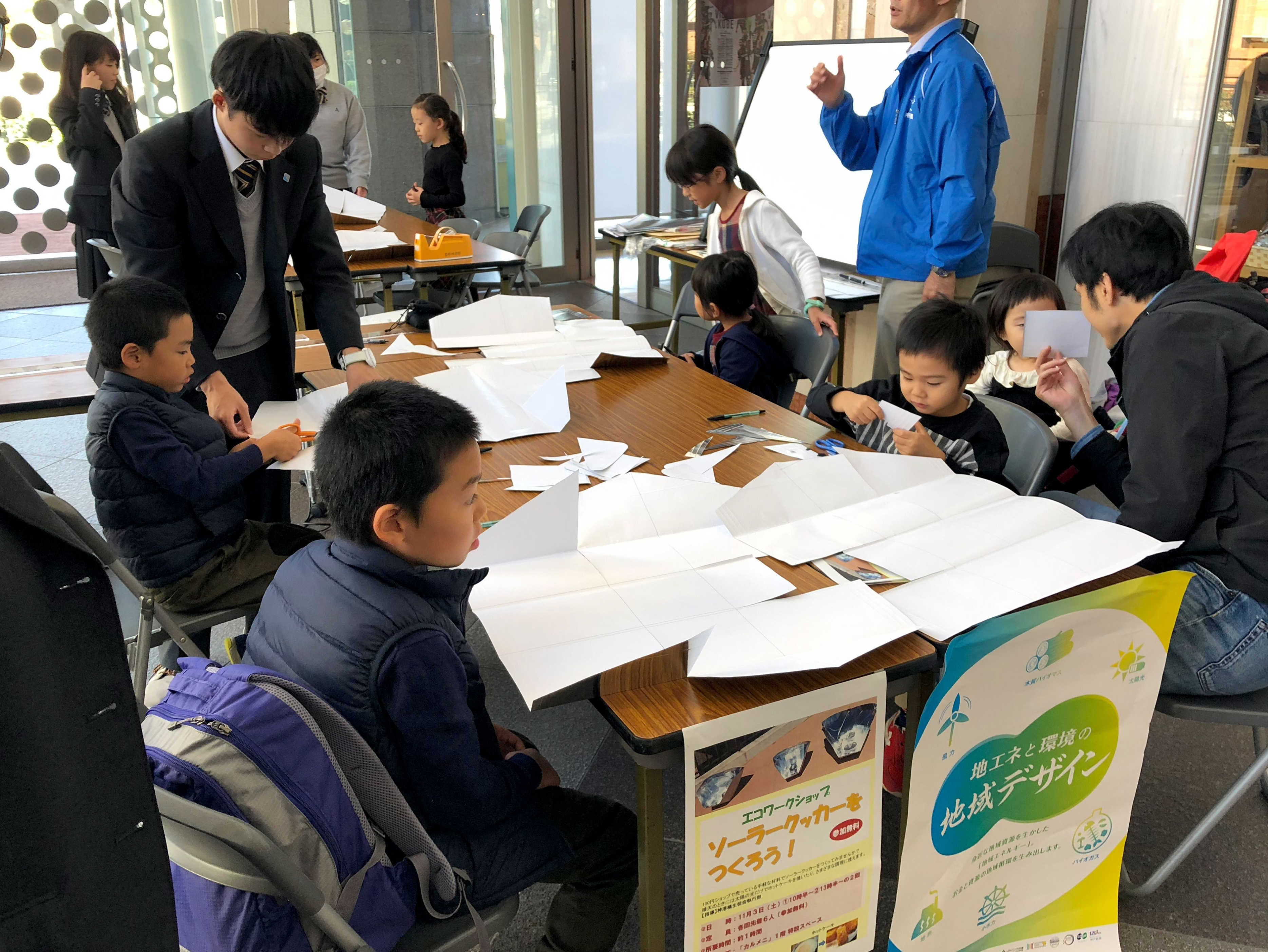

神港橘高校の生徒らが子どもたちに、100円ショップで手に入る材料でできるソーラークッカーの作り方を教えた=神戸市中央区

地域課題の解決や防災に生かす

パネルディスカッションでは、国内に多い中小酪農家が求める小型バイオガス装置の実証研究を進める弓削牧場(神戸市北区)の試みが報告されました。

神戸市は下水汚泥の発酵で得るガスと電気の供給のほか、下水から回収した枯渇性資源のリンを使う肥料「こうべハーベスト」の開発と農業利用を紹介。

食品工場にバイオガス装置を設置するコープこうべは、年間1億円かけていたごみ処理費の大幅減や発電で導入コストが2、3年で回収できたと説明しました。

縦割りを超え、農業、食品、下水道の現場を紹介するシンポへの関心は高く、会場には約300人が参加。アンケートには「こんなに進んでいると知り感動した」

「県内でもっとモデルを増やせないか」などの声が寄せられました。

弓削牧場では親子による地エネの体験学習会も開催。また、実行委はファットリア・デッラ・ピアナも視察し、先進的な技術やシステムを学びました。

地エネの現場を訪問するツアーは、バイオガス、竹、太陽光発電、里山資本主義をテーマに計4回開き、いずれも多くの人が参加しました。

太陽光発電のツアーは、日照に応じて変わる発電量と連動した野菜用の水やり装置や、発電と農業を両立するソーラーシェアリングの現場を訪ねる企画で、新聞紙面で紹介した日の午前に予約が埋まるほどの人気でした。

災害時にも役立つ地エネの生かし方や機器を学ぶ「防災&自然エネルギー」と題したイベントは神戸市内3カ所で開催しました。

中央区の神戸新聞まつり会場では、市立神港橘高校生らによるワークショップ「ソーラークッカーを作ろう!」を実施。

100円ショップなどで手に入る材料で太陽光を集める調理器具を制作した子どもたちは身近なエネルギーを使う楽しさを味わいました。

東遊園地の食都神戸デーでは街路樹のせん定枝などから無煙炭化器で作った炭で焼き鳥や焼き魚を実演。

西区での「こうべ地域のたべもの祭り」では、神戸学院大学の防災女子とともに、もみ殻を固めた燃料「モミガライト」を使った災害食を披露しました。

兵庫から新しい地域デザイン 「協議会」発足へ

▽講演会、交流会を開催 分科会、子どもの体験学習も

身の回りに眠っている自然エネルギー「地エネ」に光をあて、持続可能な地域づくりにつなげる。

そうした思いを基に、地エネと環境の地域デザイン実行委員会は2018年度、シンポジウムや子どもの体験、地エネ先進地のツアー、防災と地エネをテーマとしたイベントなどを展開してきました。

従来の枠組みを超えた事業には多くの市民や企業が参加し、「地エネのことをもっと知りたい」「自分のところでも始めたい」などの声が寄せられました。

そうした声に応え、取り組みを発展させるため、人と情報が交わり、地域の新たな試みを生むプラットホームとなる「地エネと環境の地域デザイン協議会」を立ち上げたいと考えます。

協議会では、バイオガス、太陽光、里山資本主義、小水力など自然エネルギーをテーマとした講演会と交流会などを年に3回程度開き、課題テーマごとの分科会も開催します。

人気を集めた地エネツアーや、地エネを防災インフラとして生かす発想を育む体験イベント、子どもの体験学習も引き続き実施する予定です。

さらに、地エネや環境への意識を地域で高めるための新たな商品開発なども進めたいと思います。

日本は江戸時代に太陽や水、植物資源を無駄なく生かす世界でもまれな資源循環社会を実現しました。

そうした先人たちの地域デザインに学びつつ、今の技術や発想を生かして地球環境と調和した新しい地域デザインを描く取り組みを、兵庫から世界に発信していきたいと考えます。

「地エネと環境の地域デザイン実行委員会」は、NPO法人都市型農業を考える会、JA兵庫六甲、JA兵庫信連、兵庫県、神戸市、神戸大学、生活協同組合コープこうべ、神戸新聞社で構成。

「地エネと環境の地域デザイン協議会」は 2019 年6月ごろに設立する予定です。

協議会の会員募集を5月上旬ごろからはじめます。

【資料請求・お問い合わせ】

準備事務局(神戸新聞社メディアビジネス局イノベーション・パートナーチーム)

担当:豊田・三宅 TEL 078-362-7099 FAX 078-361-7802 MAIL miyake-hd@kobe-np.co.jp