6日、原爆投下から75年となった広島で、兵庫県姫路市出身の病院事務職員、松本愛美さん(30)=広島市南区=が「ヒロシマピースボランティア」として、観光客らに被爆地の案内を続けている。グループで活動する中では最年少のボランティアガイドだ。「被爆者の生の声を聞ける最後の世代。自分が誰かに伝えたい」と強い思いを抱く。

「ここは戦前から町のシンボルでした。大正時代にイルミネーションもあったそうです」

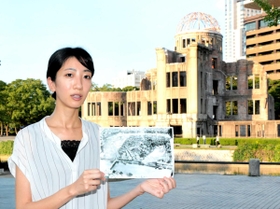

7月末、同市中区の平和記念公園で、原爆ドームを前に松本さんが語った。穏やかな口調で、丁寧に。3月以降、新型コロナウイルスの感染拡大で機会は減ったものの、全国や海外から訪れる大人や子どもに、原爆の悲惨さと、それ以前にあった人々の暮らしを伝えてきた。

姫路で生まれ育ち、広島市内の大学に進学して初めて広島を訪れた。中心部に遊びに出掛けると、電車の窓からは教科書で見た原爆ドームが見えた。

新聞やテレビでは毎日のように原爆に関するニュースが伝えられていた。「原爆や平和への思いが、広島の人の日常に溶け込んでいる」と意識し始めた。

広島での生活が気に入り、地元で就職。社会人生活に慣れた25歳のころ、戦後70年特集の報道に触れた。「原爆が落とされた年に生まれた人も70歳。広島に住む自分が、当時を知る人に今聞いて、次の世代につなげたい」と決意。

約半年の研修を経て、2017年にピースボランティアとなった。

広島平和記念資料館で写真や遺品の展示について来館者に解説し、公園内の慰霊碑や被爆の痕跡を順番に案内して当時のエピソードなどを伝える。月2回ほど活動するほか、個人やグループで勉強を続ける。広島市内の病院の事務部門で働きながら、週末の時間を使う。

目の前に広がる美しい公園にも約7万人が眠る供養塔があったり、芝生の下には今も民家のがれきが埋まっていたり。表面からは見えない事実を伝える活動にやりがいを感じる。ただ、当時を知らないゆえの悩みもある。

外国人に「米国を恨んでいないのか」と聞かれた時は「何も言える立場にない」と答えに詰まった。被爆の情景を説明するのも難しい。必要以上に感情は込めず、絵や写真を見せて想像してもらうという。

ガイドを通じて、「ヒロシマの惨状は過去のことではなく、今も続く問題。自分にも関係すると知ってほしい」と松本さん。「核兵器を保有する国がある限り、いつまた同じ悲劇が起きるか分からない」と訴える。(小谷千穂)