エネルギーと環境の視点で地域や経営の課題をとらえ、新しいデザインを描けるプレーヤーを増やす―。そのプラットホームとなる「地エネと環境の地域デザイン協議会」(事務局・神戸新聞社)が発足した。設立シンポジウムには国連の持続可能な開発目標(SDGs)などに取り組む企業や自治体から130人が参加。急拡大する自然エネルギーによる世界の大変革と地域の自立をめぐり、活発に意見が交わされた。

地エネと環境の地域デザイン協議会 エネルギーと環境 地域の視点で考える

神戸新聞社 論説委員 辻本 一好

今の日本のインフラや制度の多くは昭和40、50年代に形づくられ、時代に合わないものも少なくありません。次のデザインを描く上で必要なのがエネルギーと環境の視点。持続可能な地球を考える上で最も重要なテーマでもあります。 日本は年間20兆円の化石燃料を輸入しています。この1、2割でも地域由来の自然エネルギーに変えれば地域経済は変わってくる。地域の資源を一手間かけて生かせる技術やシステムを増やすことは、日本の企業や地域にとって共通の目標になると思います。 協議会は、1年前に有志の実行委員会から始まりました。地エネを知るシンポジウムやツアー、体験学習、防災と地エネをテーマとしたイベントを開催しました。今年は、エネルギーと環境のプラットホームとして取り組みを拡大していきたいと思います。

地エネで築く 地域の未来

1959年山口県生まれ。認定NPO法人環境エネルギー政策研究所(ISEP)所長。京都大学大学院卒。原子力産業や安全規制に従事後、北欧での研究活動を経て現職。主な著書に「エネルギー進化論」(ちくま新書)他。

自然エネ 100%に向け急増

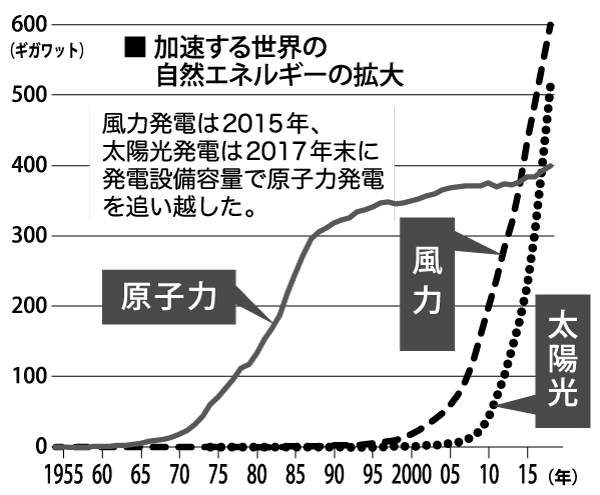

太陽光発電は、世界で去年110ギガワット、原発110基分増えました。原発は世界に430基ありますが、発電設備容量で風力は2015年、太陽光は17年末に追い越しました。

太陽光パネルは40年前に1キロワット1千万円だったが今は3万円。ハイテク型技術は作れば作るほど性能が向上しコストが下がる。既に石炭火力より安い地域もあり、この先さらに安くなる。

産業と社会構造の根こそぎの変化が起きようとしている。自然エネルギー、蓄電池、電気自動車の急激なコスト低下で、電力分野とモビリティ(乗り物、輸送)の分野でお互いもつれあいながら起きている。

石油中心のエネルギー地政学が根底から変わる。化石燃料に依存してきた日本や欧州はエネルギーのGDPのマイナスがプラスになる。技術と市場がある日本は非常に有利です。

1世紀前のニューヨーク五番街の写真を見ると、まだ全て馬車で、1台だけ自動車があった。それが13年後は全く逆に。こんな風に電気自動車に変わるかもしれない。

世界で自然エネルギー100%に向けた動きが進んでいます。南オーストラリア州は風力などで電力の4割以上を賄う。16年に暴風雨で送電線が倒されブラックアウトが起きた後、対策として10万キロワットの蓄電池が導入された。75億円かかったが1年で30億円稼ぎ、世界で注目されました。

デンマークでは風力と地域熱供給が車の両輪になっている。巨大な太陽熱貯蔵で夏に熱をためて冬に使う。風力の余ったエネルギーはヒートポンプを使ってお湯に変えたり、メタンガスも作ったり、発電の変動を全部吸収できる。

農業と発電の両立が鍵

日本で重要なのは農業しながら発電するソーラーシェアリング。農地は500万ヘクタールあり、日本に必要な電力の10倍くらいの発電が可能。耕作放棄地だけでも50万ヘクタールくらいある。再生利用すれば、自然を破壊せずに自然エネを増やせる。

自然エネルギーは、いつまでにどうようにして100%にするかという話に変わってきている。

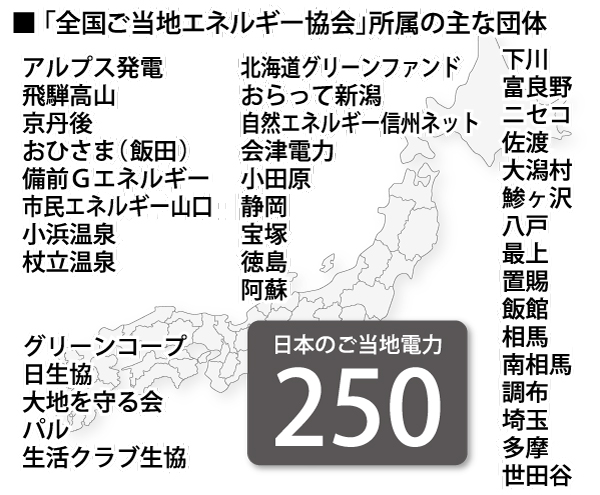

ご当地エネルギー協会の団体は全国に250。地域のどこに作るかを決め、地域で使いこなし利益を得る。こうしたエネルギーデモクラシーを神戸、兵庫でやってみてはどうですか。

パネルディスカッション 地エネと環境の地域デザイン

井上保子氏(いのうえ やすこ)

1959年宝塚市生まれ。京都精華短期大学(現京都精華大)卒。安全な食の共同購入活動を経て、仲間と自然エネルギー拡大を目指すNPO法人を立ち上げ、2013年に非営利型株式会社宝塚すみれ発電を設立。

井上 宝塚すみれ発電の太陽光発電所は6カ所。地域のみなさんがお金も出して、地域に利益が行き渡る市民発電所です。1号機は2012年にできました。

もともと私たちは食べ物の共同購入をやっていて、チェルノブイリの原発事故の恐ろしさを知り、「原子力をやめてほしい」と電力会社に頼みました。すると、「代替案を出せ」と言われた。そこで太陽光を考えましたがまだ高かった。それから固定価格買い取り制度ができてやってみた。その後、会社化し、社債や銀行にお金も借り、県の無利子融資も使っています。

食べ物を作ってくれる生産者をどう支えるか。答えがソーラーシェアリング。パネルの下では新規就農者が自然農法をやっています。ソーラーシェアリングの市民農園では、コープこうべと甲子園大学と一緒に活動しています。農村に眠っている財産、お金を使って回せば、もっとソーラーシェアリングはできます。

辻本 ご当地エネルギーの状況を飯田さんに。

飯田 3・11後、日本の買い取り制度は始まりました。最初は全国のご当地電力の立ち上げに奔走していたんですが、人はどんどん成長する。逆にわれわれが勉強させてもらう。日本中でそういうことが起きています。技術と経験を生かし合ってまた発展する。学びの場になっています。

2016年4月に稼働した「宝塚すみれ発電所4号」(46.8キロワット)。地主、新規就農者、発電事業者らが協力して「ソーラーシェアリング市民農園」を運営している=宝塚市大原野

ソーラーシェアリングの架台は大量生産で普通の太陽光とコスト差がなくなってきた。都市でも多面的な利用ができるものと思う。

辻本 北摂里山地域循環共生圏の紹介を井上さんお願いします。

井上 環境省の共生圏事業に採択されました。県民局の取り組みが始まりで、あちこちで資源循環や里山施策をやってきた。それをとりまとめていきます。

地域資源を自分たちで使うことが、地域が生き残るための方策だと思います。自然エネルギー、蓄電池、モビリティまで、地域の交通を確保していくことも考えていきたい。

辻本 世界の変革とどう向き合えばいいでしょう。

飯田 太陽光、風力と蓄電池の大きな変化の中で、バイオガスや木質バイオマスなどの地域ごとの資源もうまく活用を考えたい。日本中、世界中でいろいろ格闘しながら人々が未来を作ろうとしています。原則と方向性を間違えずに続けていくことが大事です。

「里山」「日本酒」テーマに分科会 11月、第2回協議会で報告

地エネと環境の地域デザイン協議会は「北摂里山地域循環共生圏」「地エネ・資源循環の日本酒づくり」などの分科会も開催。11月の第2回協議会で分科会報告会を開く予定です。来年1、2月ごろに第3回協議会を実施します。

太陽光発電の農村農業利用、バイオガス、里山資本主義などを学ぶ好評の地エネツアー、いざという時に頼りになる地エネと防災をテーマとした体験イベントも予定しています。

トップページへ戻る

飯田哲也氏(いいだ てつなり)

1959年山口県生まれ。認定NPO法人環境エネルギー政策研究所(ISEP)所長。京都大学大学院卒。原子力産業や安全規制に従事後、北欧での研究活動を経て現職。主な著書に「エネルギー進化論」(ちくま新書)他。