▼40の企業・団体、35個人参加

「地エネと環境の地域デザイン協議会」(事務局・神戸新聞社メディア・ビジネス局)には、2019年度は40の企業・団体、個人35人が参加いただきました。エネルギーと環境の視点で地域や経営の新たなデザインを描く力を育むことはますます重要性を増しています。地球温暖化やグローバル化が進む世界で地域の自立力を高めるプラットフォームとしての活動を20年度も展開していきます。

干ばつ、山火事、暴風雨などの気候危機が地球の各地で深刻化している。地球温暖化に歯止めをかけるための自然エネルギーの拡大は待ったなしの状況だ。経済のグローバル化に伴う地域のカネ、ヒトの流出への危機感から、地域経済の新しい活力として自然エネルギーを生かす動きも広がっている。持続可能な地域づくりの取り組みの現場を訪ねた。

「地エネ」を地域の活力に

▼長崎・五島市

漁場育む浮体式洋上風力

東シナ海に面した島々からなる長崎県五島市は、豊富な海洋エネルギーを地域振興に生かす先進的な取り組みで脚光を浴びている。

2013年に設置された国内初の浮体式洋上風力発電施設「はえんかぜ」は、2千キロワット級の発電機で約1800世帯分の電気をまかなう。

細長い浮きのような本体に取り付けた風車の直径は80メートル。全体の長さは172メートルになる。上部の鋼、下部のコンクリートを連結した「ハイブリッドスパー型」の本体の半分近くは海中にあり、チェーンで海底につながれている。海に浮かぶ浮体式は台風の影響を受けにくく、風速70メートルの暴風にも耐えたという。

浮体式は、遠浅の海が少ない日本で建設や造船の技術が生かせる分野として国も普及に力を入れている。

産業、雇用創出にも寄与

年間1千人前後が視察に訪れる五島市で、注目されているのが地元の漁業との連携や雇用創出効果だ。「地元の漁業もメリットを得られるよう、発電事業の当初段階から情報を共有して進めてきた」と市再生可能エネルギー推進室。

巨大な発電施設の海中の部分は生物の付着防止処理をあえてせず、漁場づくりに生かした。びっしり付着したサンゴや海藻に伊勢エビやアワビがすみつき、小魚が集う豊かな生態系を生み出している。

風力発電のメンテナンスや製造などの関連産業と雇用も生まれている。今後、さらに浮体式を10基程度設置する計画で、潮の満ち引きを利用する潮流発電の実証事業も進んでいる。

人口3万7千人の同市の自然エネルギーの自給率は18年度で50%を超えた。こうした自然エネルギーの電源が増えて100%を超える日に備え、蓄電池や電気自動車のほか、小型電動船や漁業で使う製氷設備の電気に生かす計画も進める。

▼沖縄・宮古島市

エネルギーの地産地消に注力

広大なサンゴ礁やサトウキビ畑で知られる沖縄県宮古島市。2018年に策定した「千年先の、未来へ。」の標語のもと、地球温暖化防止で世界の人々と連携し、美しい自然を次の世代につなぐ持続可能な島づくりに取り組んでいる。

「住み続けられる島」を実現する条件として、市が課題に挙げるのがエネルギーの島外依存だ。

本土から離れた沖縄本島からさらに遠い宮古島は物資の輸送コストが高い。とりわけ島のエネルギーは輸入の化石燃料が大半を占めるため、その価格変動の影響も受けやすい。

市では、エネルギーコストが高い構造を改善し、足腰の強い社会システムを実現するため、エネルギーと食の地産地消による資源循環に力を入れる。

急速にコストが低下している太陽光発電を拡大するほか、サトウキビの搾りかすを燃やすバイオマス発電、食品残さの発酵で得るバイオガス事業など多様な自然エネルギーが盛んな「次世代エネルギーパーク」として島をアピールする。

地下水くみ上げに太陽光

こうした地元産エネルギーを上手に無駄なく使うための試みも進む。市営住宅など複数施設に発電事業者が太陽電池を設置し、その余剰電力を蓄電池も活用して地域で安定的に使うための技術検証も重ねている。

島の産業と暮らしを支える大量の地下水のくみ上げに太陽光発電の電気を使うことや、台風による停電など非常時の電源にもなる電気自動車を増やすことも進めたい考えだ。

市エコアイランド推進係は「これまで電気は電力会社が需要に合わせて供給してきたが、消費する側が電気の使い方を調整することから低コストで持続的な仕組みを追求していきたい」と意欲をみせる。

▼神戸・弓削牧場

バイオガスで給湯や暖房

「地エネと環境の地域デザイン」事業の2018年の立ち上げメンバーである弓削牧場(神戸市北区)では、農業と食品の廃棄物から得るバイオガスと消化液を有効活用する資源循環が本格化している。

乳牛のふん尿やチーズ作りなどの過程ででる生ごみを小型の密閉容器でメタン発酵させてバイオガスを生産する。自然エネルギーの活用モデルとして兵庫県や神戸市の支援も受け、神戸大などとガスを熱や電気を利用する仕組みづくりを進めている。

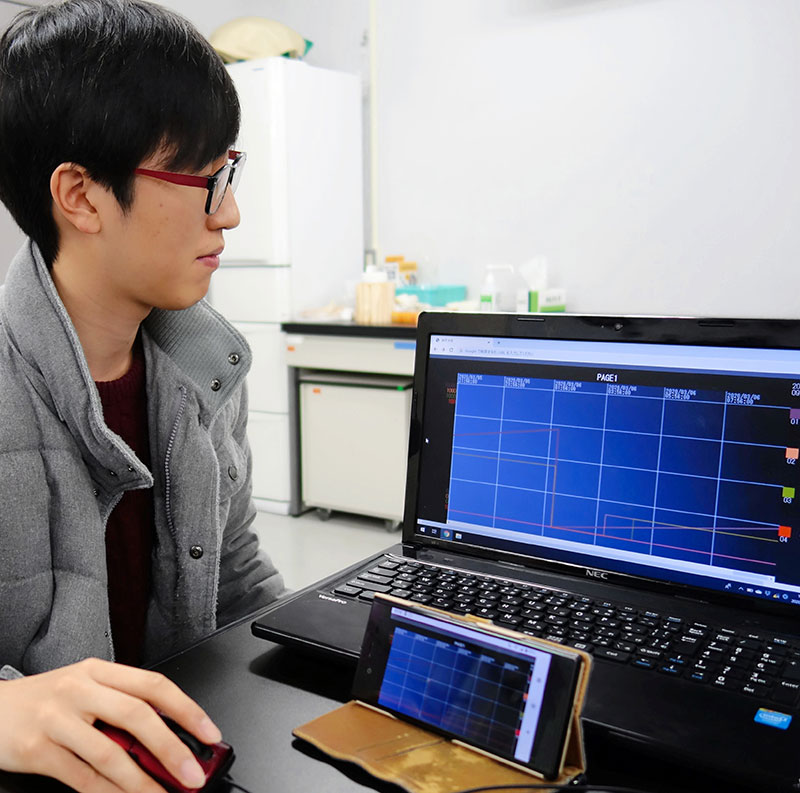

バイオガスは農業ハウスの暖房に利用するほか、燃焼で得るお湯を乳牛の搾乳ロボットや菓子工房の洗浄に使う。ガスの発生状況やお湯の温度などのデータは各現場に取り付けたセンサーからサーバーに送られ、遠隔地でもパソコンやスマートフォンで確認できる。

野菜は消化液で栽培

バイオガスの副産物である消化液は野菜を育てる液体肥料として活躍している。「生育もよく、その野菜本来の風味が味わえるとお客さんの評価も高い」と弓削忠生さん(74)はアピールする。

有機物のごみ → エネルギー、資源

優れた取り組み広げる

人の「食べる」営みから日々発生している膨大な有機物のごみの資源循環は、持続可能な地域づくりの大きな課題です。

多額の費用をかけて処理してきたごみをエネルギーや資源に変えるメリットの大きさに気づき、経営構造の改善に生かす事業者や自治体も増えています。「地エネと環境の地域デザイン協議会」は、各地の先進事例などに学びながら、優れた取り組みを広げる活動を展開していきます。