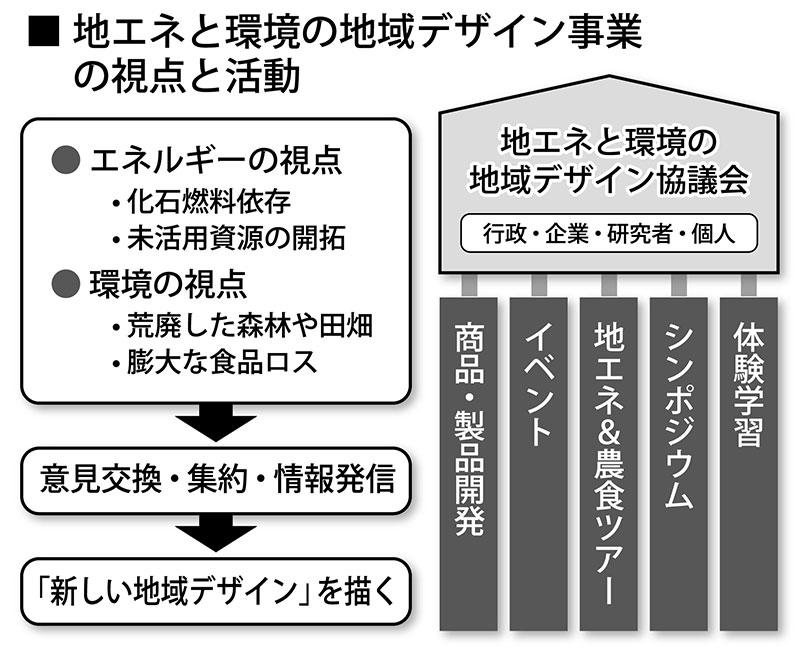

地エネと環境の地域デザイン協議会(事務局・神戸新聞社メディアビジネス局)は、2020年度の会員を募集しています。地域資源由来のエネルギー(地エネ)を生かした地域づくりや企業活動などを考えるセミナーを年数回開くほか、会員が情報交換する交流会や課題やテーマごとの会員有志による分科会も開催します。地エネツアー、体験学習、防災&地エネのイベント、地エネ普及を進める商品開発なども実施します。従来からの会員の情報発信に加え、自治体や企業などの取り組みの紹介も始めます。

地域デザイン育む場に

先人の兵庫の原型づくり基に

エネルギーと環境の視点で身の回りの地域資源を見直し、新しい地域のデザインを描く―。

「地エネと環境の地域デザイン」のテーマは、兵庫の原型を形作った先人たちが地域づくりの基本としていたことでもあります。

例えば、太陽の光に恵まれた播磨や淡路などの瀬戸内沿岸地域では、少ない雨を生かす「ため池」が地域をデザインする上での最大のテーマでした。全国一多いため池は、大地を潤そうとした人々の地域戦略を今に伝えています。

山が多い但馬では、その半分を薪(まき)や炭という燃料を得る里山に、もう半分は草原に利用していました。険しい山道の荷物運びと棚田を耕すために欠かせない但馬牛という「動力」、つまりエネルギーを確保するにはそれだけの餌となる草が必要だったのです。

それぞれの風土や動植物由来のバイオマス資源を生かすための地域デザインを基本に、木を燃やした後の灰、落ち葉、ふん尿まで無駄なく生かし切るエネルギーと資源の循環システムを完成させていたのです。

未活用資源に着目、有効利用探る

20世紀、石油など化石燃料のエネルギー革命が起き、巨大なタンカーや発電所に象徴されるエネルギーの一極集中、大量消費型の社会へと移行しました。

しかし、地球温暖化と気候危機を招く結果となり、自然エネルギーを生かす現代の技術と新たな地域デザインによる分散自立型社会への転換を迫られる状況となりました。

エネルギーと食を輸入に依存する中で荒廃した森林や田畑などの地域資源を生かし、海外に流出する20~30兆円のエネルギー費を地域の経済に取り戻す仕組みをつくることが必要です。

目を向けるべき資源は都市部にも眠っています。六甲山の急流に設けた水車による大量精米など日本酒の技術革新で発展した神戸・阪神間は、人口と食品産業の集積地となり、食由来のバイオマス資源の宝庫となっています。

食品工場やレストラン、ホテル、スーパー、そして家庭から排出される有機物のごみは、膨大なエネルギーのほか、リンなども含んだ未活用資源なのです。

地エネと環境の地域デザイン協議会は、そうした地域資源への意識を高め、企業や自治体、市民が、地球環境と調和した持続可能な地域づくりに必要な発想を育む「場」として、2020年度も活動を広げていきます。

(編集委員 辻本一好)

「ひょうごバイオマスecoモデル」に新登録

甲南ユーテイリテイ

排水処理汚泥を燃料化

バイオマスの利活用を推進する兵庫県の「ひょうごバイオマスecoモデル」制度に、新たに2企業が登録された。

甲南ユーテイリテイ(神戸市東灘区)は、精糖、飼料、冷凍食品メーカーの工場や物流施設など20社程度の食品関連事業所に蒸気を送り、各事業所からの排水を処理している。

産業廃棄物にしていた排水処理汚泥を約10年前から乾燥させ、蒸気を生産するボイラーの燃料として有効利用する。「資源・エネルギーの効率的利用と環境負荷の低減」を企業活動の基本方針に掲げ、2019年からバイオマス発電所も稼働させた。

宝角合金製作所

竹粉砕機を開発し普及

宝角合金製作所(姫路市)は、里山荒廃の原因にもなっている竹を微粉末にする機械を開発し、普及にも力を入れている。

「田畑の微生物を元気にする土壌改良材に竹を使いたい」との相談を地元の農業者から受け、自社の金属などを削る技術を生かした竹粉砕機を開発。竹パウダーも販売する。乳酸菌などを多く含む竹パウダーは発酵資材や但馬牛の餌、お茶などに使われている。同社は「地域に眠る無尽蔵の資源である竹の魅力を広めていきたい」としている。

環境配慮の団体を表彰 「あましんグリーンプレミアム」

ヤノ技研(18年最優秀賞)

蓄熱材を開発

尼崎信用金庫(尼崎市)は、環境をテーマとした企業や個人、団体の取り組みを応援する表彰制度「あましんグリーンプレミアム」を2011年に創設。毎年、100件を超す応募から優れた事例を表彰している。

19年は建築用のエコ塗料を開発した宝栄産業(堺市)に最優秀賞を贈った。大阪府立大と共同開発した光触媒塗料が、冷暖房費の削減につながると評価した。

「地エネと環境の地域デザイン協議会」に加盟する企業や団体も受賞している。ヤノ技研(宝塚市)は、農業用ハウスなど冬場の暖房費を軽減する蓄熱材「エネバンク」などの技術が評価され、18年の最優秀賞に選ばれている。

尼崎信用金庫は19年10月に「あましんSDGs宣言」を発表。「地域の社会的課題解決と経済成長の両立をはかり、持続可能な社会の実現に努める」としている。

地エネの日本酒づくり挑戦

液肥使い機械で除草 無農薬で酒米栽培

地エネと環境の地域デザイン協議会の「資源循環の日本酒づくり分科会」は、エネルギーと資源の地域循環をテーマとした新しい日本酒づくりを2020年度スタートさせます。

同分科会の酒蔵、農家、神戸新聞社が連携し、農業・食品残さの発酵によってバイオガスを生産する際に得られる消化液(液肥)を酒米栽培に生かします。

優れた有機肥料である消化液という新しい資材を導入するとともに、除草の機械を使った無農薬栽培にも取り組みます。

神戸新聞グループによるクラウドファンディング「エールファンド」も活用する計画で、日本酒と酒米文化の本流である兵庫から、飲むことで地域の資源循環を広げるという、新しい日本酒の流れをつくっていきたいと思います。