農、食、環境をエネルギーの視点で見直し自立力の高い地域の創造を目指す「地エネと環境の地域デザイン」事業がスタートした。キックオフイベントとなるバイオガスシンポジウムが神戸市内で開かれた。私たちの生活や経済活動から日々排出されるごみや排水の有機物からメタンガスと消化液(液体肥料)を取り出すバイオガス事業は、地域における循環型社会の構築につながる取り組みとしても期待が集まる。

〈基調講演〉伊・ピアーナファーム代表 カルメロ・バジレ氏

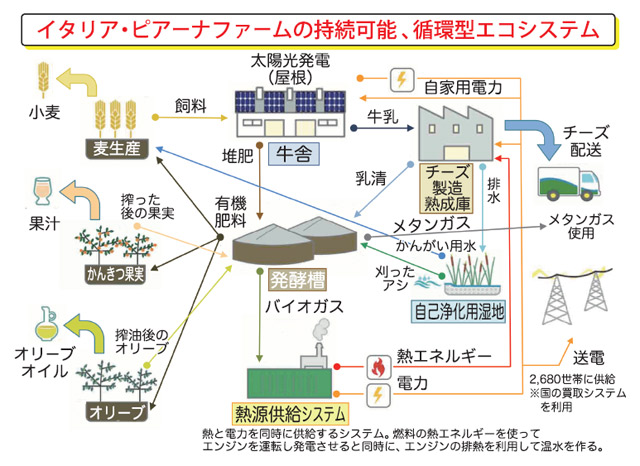

ふん尿などをエネルギーに 自然まねたサイクル

ピアーナファームはイタリア南部のカラブリア州に拠点を置く農業協同組合だ。103の酪農家が生産する牛乳をチーズに加工し、国内外で販売している。この過程で発生する牛のふん尿やチーズの乳清などの廃棄物の処理費用が課題となっていた。また、周辺のオレンジジュースやオリーブオイル生産者も搾りかすや皮の処理で困っていた。

そこで2008年に400万ユーロの資金を投入しバイオガス製造所を導入した。ふん尿や搾りかすを発酵させると10%はガスに、90%は消化液に変わる。

ガスから得る熱はチーズ製造に、電力は施設内で使う。余剰分は地域電力網に供給する。副産物の消化液は液体有機肥料になる。土から生まれたものが土へ返っていく。そこからまた、その地域ならではの特産物が生まれる。ガスはチーズを運ぶトラックの燃料にもなる。課題を解決していくことでシステムができあがった。

私たちの取り組みは自然をまねているだけだ。単にエネルギーや肥料として生まれ変わらせるだけでなくこれを地域に返すことで循環型社会が実現する。ピアーナファームは小学校の体験学習の場にもなっており、その後、ここで働く子も出てきている。みなさんならもっといいシステムをつくりあげられるはずだ。

〈パネルディスカッション〉

■パネリスト

NPO法人都市型農業を考える会

理事長・弓削牧場場長 弓削 忠生氏

帯広畜産大学教授 梅津 一孝氏

神戸大学准教授 井原 一高氏

兵庫県農政環境部消費流通課長 守本 真一氏

神戸市建設局東水環境センター 児玉かんな氏

JA兵庫六甲神戸西営農総合センター マネージャー 児玉 充弘氏

生活協同組合コープこうべ 企画政策部環境推進統括 益尾 大祐氏

ピアーナファーム代表 カルメロ・バジレ氏

■コーディネーター

神戸新聞社論説委員 辻本 一好

辻本 一好

梅津 一孝氏

バイオガス副産物の消化液は地力を高める

辻本 人は食べることで必ず有機物のごみや排せつ物を出す。そしてその処理に膨大なお金をかけている。バイオガスに変えられれば、処理費を減らせる上にエネルギーや肥料として地域に還元できる。そういう意味で私は地域課題解決型エネルギーと呼んでいる。まずは畜産の現場から。

梅津 乳牛は1リットルの牛乳を出すのにその4倍のふん尿を出す。北海道鹿追町では1日に1320頭分、94・8トンのふん尿を生ごみ、下水などと一緒に処理するバイオガスプラントが稼働している。発生した6千キロワット時分の電気を自動車燃料やチョウザメ養殖、マンゴー栽培に使い、余剰電力は売電している。ただこれは大規模酪農だからこそできること。国内の75%を占める中小酪農家ではこれからだ。

井原 一高氏

弓削 忠生氏

都市型の酪農を模索するため、バイオガス小型装置で実証実験

辻本 中小酪農家の導入に向けた現状を。

井原 少量のふん尿でバイオガスを生産できる小型装置を開発し、神戸市北区で60頭の乳牛を飼育する弓削牧場で2015年秋から実証研究を行っている。通常のプラントに比べ容積は10分の1で、導入コストはそれ以下で済み、性能も遜色ない。できたガスはガス灯やビニールハウスの暖房に使用し、液体肥料でホウレンソウ、コマツナを栽培している。

弓削 弓削牧場の周りはどんどん宅地化が進んでいる。排せつ物をエネルギーに変える持続可能な都市型酪農のモデルができないかと考え、梅津、井原両先生と取り組んでいる。カルメロさんのお話を聞いて目指すべき目標ができた。

児玉かんな氏

バイオガスを神戸市内4下水処理場で活用

辻本 神戸市では下水処理場でバイオガスの活用を進めている。

児玉か 市内4カ所の下水処理場で汚泥処理を行いバイオガスの活用を進めている。市バスや運送トラックの燃料のほか、都市ガスと同様の成分にして3千世帯分を供給。さらに下水汚泥に含まれるリンを回収しオリジナル肥料「こうべハーベスト」プロジェクトを進めている。

児玉 充弘氏

バイオマス由来肥料、食農教育にも可能性

辻本 JA兵庫六甲ではこうべハーベストを普及させている。

児玉充 「神戸旬菜」という農家グループで肥料を使って収穫状況を確認している。特にスイートコーンでは、従来のやり方と比べ糖度が高くなることが分かった。現在は学校給食用米の「きぬむすめ」への実証研究を進めているところだ。地産地消はもちろん、食農教育にも広げていける可能性を感じている。

益尾 大祐氏

バイオガス施設2、3年で導入費回収

辻本 食品産業の取り組みをコープこうべから。

益尾 1996年に定めた環境憲章では、環境問題を運動の根源的な課題に位置付け、省エネと再生エネルギーを作り広げる活動を進めている。六甲アイランドの食品工場では食品廃棄物を飼料化、堆肥化し、バイオガス発電は2003年から始めた。以前は処理コストに年間1億円を要していた。施設の導入コスト3億円は2、3年で回収することができた。電力小売りも始め、農業と太陽光発電を両立する「ソーラーシェアリング」や下水処理場のバイオガス発電、木質バイオマス発電の電気を供給する計画だ。

守本 真一氏

梅津 一孝氏

バイオガス普及に向けて

辻本 兵庫県は自然エネルギーと資源循環の事業を支援している。

守本 県は農林水産業の廃棄物をゼロにする資源循環を目標にしている。社会的な機運の醸成が課題と考え、先進事例を「ひょうごバイオマスecoモデル」として登録し、発信している。全体で65の登録があり、このうちバイオガス利用したものは9件だ。

辻本 バイオガス普及は副産物の消化液の活用も鍵を握っている。

梅津 北海道で普及する中で分かったのはまず肥料の効きがよく、地力を高めること。悪臭が消える。雑草の種子を死滅させ、植物病害を抑える力がある。畜産現場で広がる抗生物質耐性を持った菌が減るメリットも研究されている。

カルメロ・バジレ氏

生ごみのバイオガス利用を考案中

辻本 バジレさんはどんなことを感じたか。

バジレ 多くのことを学ばせてもらった。私自身は次のプロジェクトとして燃やしていた生ごみのバイオガス利用を考えている。

辻本 今日の話で循環型社会のイメージが湧いたのではないか。バイオガスのサイクルを回すにはシステムが重要で、多くの人の協力が欠かせない。それぞれの現場で工夫を重ね実現させることが持続可能な社会への道を開くことになる。

「地エネと環境の地域デザイン実行委員会」は、NPO法人都市型農業を考える会、JA兵庫六甲、JA兵庫信連、兵庫県、神戸市、神戸大学、生活協同組合コープこうべ、神戸新聞社で構成。シンポジウムのほか、子どもの農業・エネルギー体験、地エネ&農食ツアー、エネルギーと防災のイベントを展開していきます。

豊富な乳酸菌を利用、チップにして燃料に・・・ 資源としての「竹」の魅力紹介 6月、生産現場巡るツアー開催

乳酸菌素材や燃料として注目されている竹について楽しく学ぶツアーが6月4日に淡路や姫路で開催される。石油に変わる地域エネルギーとして使う温浴施設や、乳酸菌関連製品の原料となる竹パウダーを生産する現場を訪問。竹のさまざまな魅力を体感できる。

地域資源を生かした自然エネルギーや環境技術を広げる活動を展開する「地エネと環境の地域デザイン実行委員会(事務局・神戸新聞社)の企画。

竹は日用品やタケノコとして盛んに利用されてきたが、最近は手入れされないまま拡大する放置竹林が各地で問題となっている。

一方で、1年で20メートルという旺盛な成長力に着目し、無尽蔵の地域資源として活用する動きが広がっている。淡路島では県民局などが竹林の資源化に取り組んでいる。

ツアーでは、竹チップや竹紛を生産する杉本林業の施設(淡路市)を見学し、若い竹や枯れた竹などの生かし方について聞く。洲本市のウェルネスパーク五色に移動し、竹チップのボイラーを使う温浴施設を訪れ、昼食をとる。

その後、超微粒子の竹パウダーの製造装置を生産・販売する宝角合金製作所(姫路市)を訪問。乳酸菌豊富な竹パウダーの甘い香りを楽しみながら、お茶の原料から消臭・抗菌、土づくり、但馬牛の飼料などさまざまな用途に利用される竹パウダーの解説を受ける。

旅行代金は4980円。姫路、神戸経由で現地へ。

【お問い合わせ・お申込み】神戸新聞旅行社 電話078・362・7174