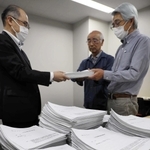

もし今、南海トラフ巨大地震が起きたら-。北摂三田高校(兵庫県三田市狭間が丘1)でこのほど、生徒が避難所を運営する立場を体験する訓練があった。1、2年生から約50人が参加。専用のカードゲーム「HUG(避難所運営ゲーム)」を使い、次々に集まる被災者への対応や支援を考えた。(喜田美咲)

神戸学院大学の中田敬司教授(災害医療)をアドバイザーとして招き、昨年12月に教員らが災害本部を立ち上げる訓練を、今年1月に1、2年生が体育館へ避難したり毛布で担架を作って傷病者を運んだりする体験をしてきた。

最終回となった今回は、高校全体を避難所として使うことを想定し、被災者でありながら、高校生として援助側も担えるようにと企画。4班に分かれて、それぞれが対応を考えた。

□ □

使うのは年齢や家族構成、容体などを書いた250人分のカードや、体育館や教室といった避難場所の間取りを記した台紙。被災者を誘導するように、台紙の上にカードを配置していく。

「75歳男性。妻は認知症で寝たきりだが近所の人と協力して運んできた」「4人家族の33歳男性。テントを持参したので校庭に張りたい。どこに張ればいいか」。ファシリテーター(進行)役が、カードに書かれた内容を読み進める。生徒は受付や救援物資の置き場、災害対策本部の設置場所を決めつつ、来た人をどの階の、どの広さの部屋に振り分けていくかを考えた。

生徒らは「高齢者の中に若者を入れて支えになってもらおう」「熱や咳(せき)のある人は隔離しないと」などと試行錯誤。タバコはどこで吸えばいいかと問いかける避難者に「我慢してよ~」とこぼす場面もあった。

約1時間の訓練を終えた生徒らはぐったり。班ごとに経過を発表すると、体育館の半分を物資の受け渡し場所に、残りを帰宅見込みのある人の一時待機場所にする方針で進めたり、助けが必要でない健康な人を集める場所にしたりと違いが見られた。

振り返りでは「物資の保管場所の前に人がいると出し入れしづらい」「赤ちゃんを集めたけれど、泣く時に連鎖していくかも」などの意見が出た。

中田教授は「どんなエリアが必要か、活用できる物はないか、事前に予測して計画を立てることが必要」とアドバイスした。2年の男子生徒(17)は「自分たち主導で考える訓練は初めて。動揺することもあったけれど、冷静に対応する力が身に付いた」。別の男子生徒(17)は「スピード重視で振り分けたので、全体を見て、みんなの意見を聞けたらもっと良かった」と話した。

-

東播三田北播丹波

-

三田阪神

-

三田

-

三田地方行政

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田地方行政教育

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田選挙地方行政神戸

-

三田選挙

-

文化フェス主義!三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田地方行政

-

三田

-

三田地方行政

-

三田

-

三田スポーツ

-

三田

-

三田

-

三田

-

選挙三田

-

三田

-

丹波三田野球

-

三田連載三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田選挙

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田連載三田

-

三田地方行政選挙

-

三田選挙

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田地方行政

-

但馬丹波三田阪神姫路西播

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田選挙

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田スポーツ

-

三田連載三田

-

三田地方行政

-

三田地方行政

-

三田地方行政

-

三田地方行政

-

三田

-

東播三木三田

-

三田神戸

-

三田連載三田

-

三田

-

三田文化

-

三田地方行政

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田地方行政

-

三田

-

三田選挙

-

三田

-

三田

-

三田連載三田

-

三田文化

-

三田地方行政

-

三田

-

三田地方行政阪神

-

三田地方行政

-

三田教育

-

三田連載三田

-

三田

-

三田地方行政

-

三田地方行政

-

三田

-

三田

-

三田地方行政

-

三田地方行政

-

三田地方行政

-

三田神戸

-

三田地方行政

-

三田