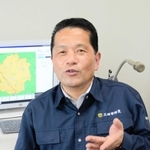

関西学院大学工学部(兵庫県三田市)の井村誠孝教授(47)=知能・機械工学課程=らが、仮想現実(VR)を活用して認知症を体験してもらうシステムを開発した。アルツハイマー型認知症に多くみられる記憶障害を再現しており、病気に対する理解促進を目指す。(小森有喜)

体験者はゴーグル状の「ヘッドマウントディスプレー」を装着。視界には仮想のキッチンの光景が広がっており、動き回って必要なものを取り、インスタントコーヒーを注ぐ動作をする。

手でつかむような動きをするとVRの視界も連動。棚からコーヒーの粉やミルクなどを取り出してコップに注いでいく。すると、ふと目を離したすきに、コップが違う所に置かれていたり、粉のビンが床に移動していたり-。残り時間を示す時計も突然30秒進んでいるなど、「あれ?」ということが次々と起こる。体験者は戸惑いやいらつきを覚えるが、研究の狙いはそこにある。

認知症の記憶障害は「体験の全体を忘れる」感覚だと井村教授は表現する。普通の物忘れであれば、たんすから物を取り出した後にどこに置いたかを忘れるというように記憶の一部だけが抜け落ちる。ところが認知症の場合は、物を取り出したこと自体を忘れるなどして「たんすにあるはずなのに、なぜここに?」と困惑してしまうという。

日常的に繰り返されるこうした戸惑いが、患者自身の大きな不安やストレスとなり、怒りっぽくなる▽暴言を吐く▽暴力を振るう-といった変化につながる。これまで患者しか分からなかった感覚を体験してもらうことで、理解につなげたいとの思いが井村教授らにはある。

開発には三田市社会福祉協議会が協力し、当事者や介護者の声を反映させた。仮想空間のシステムは、関学大大学院理工学研究科修了の上田悠人さんが構築した。これまで、神戸市北区の介護老人保健施設で職員向けの研修に活用されたほか、同社協のイベントで来場者に体験してもらった。

ヘッドマウントディスプレーやコントローラーは人の体と接触するため、新型コロナウイルス禍で研究が制限されてきたが、今後は同社協の協力も得ながら内容を充実させていく予定だ。「視界がゆがむ」「自分がどこにいるのか分からない」といった認知症の他の症状の体験も検討するという。

井村教授は「VRの技術は他者理解に生かせる」と強調。「他の人の感覚を完全に理解することは難しいが、自分ごととして理解しようと努力することはできる。その一助にしたい」と話している。

-

東播三田北播丹波

-

三田阪神

-

三田

-

三田地方行政

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田地方行政教育

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田選挙地方行政神戸

-

三田選挙

-

文化フェス主義!三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田地方行政

-

三田

-

三田地方行政

-

三田

-

三田スポーツ

-

三田

-

三田

-

三田

-

選挙三田

-

三田

-

丹波三田野球

-

三田連載三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田選挙

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田連載三田

-

三田地方行政選挙

-

三田選挙

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田地方行政

-

但馬丹波三田阪神姫路西播

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田選挙

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田スポーツ

-

三田連載三田

-

三田地方行政

-

三田地方行政

-

三田地方行政

-

三田地方行政

-

三田

-

東播三木三田

-

三田神戸

-

三田連載三田

-

三田

-

三田文化

-

三田地方行政

-

三田

-

三田

-

三田

-

三田地方行政

-

三田

-

三田選挙

-

三田

-

三田

-

三田連載三田

-

三田文化

-

三田地方行政

-

三田

-

三田地方行政阪神

-

三田地方行政

-

三田教育

-

三田連載三田

-

三田

-

三田地方行政

-

三田地方行政

-

三田

-

三田

-

三田地方行政

-

三田地方行政

-

三田地方行政

-

三田神戸

-

三田地方行政

-

三田