第10部 結う、結ぶ

その昔、ミナト神戸が紡いだ絹の道があった。港が生んだ兵庫県。150年の記憶の糸を手繰り寄せ、五国の歩んだ道をたどると、絹糸のように固くしなやかに互いを結い合わせながら、未来を紡ぐ強さがあった。

ミナト神戸を見て歩く。

三井、三菱、住友。重厚な旧財閥系企業の倉庫が、新港突堤に顔をそろえる。神戸と兵庫県を飛躍させた港湾施設が整えられたのは約100年前。弧を描く建物や土地の形に、鉄道の引き込み線があった時代の残り香を感じる。

「潮風に吹かれながら、検査が終わった生糸を運んでいったの。港の労働者や小型運搬車がひっきりなしに行き交ってたわね」

倉庫群の北、神戸税関の向かいに立つゴシック調の旧生糸検査所で、“最後の検査員”だった宮垣貴美代さん(69)=神戸市北区=が振り返る。

神戸の海の玄関口を近代建築の傑作が続々と飾った1920年代は、国際港の歴史の一大転換期だった。

第1次世界大戦後の経済恐慌で貿易が落ち込む中、神戸港のシェアは、23年の関東大震災で壊滅的な打撃を受けた横浜港に代わり、4割を占めるまでになる。摂津・播磨・但馬・丹波・淡路の旧五国を一つに結ぶ扇の要となった神戸港が、日本の産業動向を映し出すほど存在感を増してきた。

神戸税関の輸出品目統計を見ると、開港当初の主力は緑茶や米。次いで軽工業の発達で、兵庫県の地場産業のマッチなどが加わり、綿織糸(めんおりいと)が急増する。そこへトップに躍り出てきたのが横浜港の独占だった生糸。県内をはじめ、西日本での養蚕の発展も、神戸からの輸出を後押しした。輸入港から輸出港へかじを切るのもこの時期だ。

だが、生糸の生産は戦後になると、合成繊維の普及もあって、とりわけ西日本では激減する。宮垣さんが検査所に入ったのは衰退期の68年。神戸港の貿易額が伸び続ける一方で、その6年後、生糸の輸出はゼロになる。検査所は縮小を繰り返し、2009年に閉鎖。宮垣さんも退職した。

「周りの景色も雰囲気も様変わりしたけど、これだけは同じね」

宮垣さんが、旧検査所の正面玄関をいとおしむように見上げる。アーチの上部には、糸を吐く蚕の装飾が今も残る。

ミナトが生んだ兵庫県。

記憶の糸をたぐり寄せ、五国の歩んだ道をたどる。

「神戸 絹の道」。開港150年目の2017年、そう題した展示を神戸ファッション美術館(神戸市東灘区)がデザイン・クリエイティブセンター神戸(同市中央区)と連携し、開催した。

1973年に「ファッション都市」を宣言した神戸らしい美術館だが、「素材や産地は意外と取り上げてこなかった」と次六(じろく)尚子学芸員(36)。「日本絹業博覧会」が25年に神戸であったと知り、産業としての重要性に目を開かされた。

では、生糸はどこから来たのか。訪ねたのは養父市大屋町。江戸後期に技術書「養蚕秘録」を世に広め、独特な養蚕住宅が残る地に、「お蚕様」と歩んだ風土を肌で感じた。

衣服文化に潜む物語とも出合う。昭和初期、民芸運動が美を発見した手織り木綿の「丹波布」。草木染のしま模様に、白い絹の緯(よこ)糸が入る。この、くず繭から取った「つまみ糸」が丹波布の欠かせない条件だ。

「商品にならない生糸を、野良着のおしゃれにしてたなんてすてき」と次六学芸員。「訪ねた人や場所をつなぐと、道が見える気がした」

丹波を歩く。京都に接する篠山市桑原。山里の毘沙門堂に、平安時代の歌人、和泉式部の供養塔が立つ。桑の栽培と養蚕を式部が伝えたのが地名の由来とされる。戦後しばらくまで「畳を上げて蚕を飼いよった」と地元の人は記憶する。

式部伝説は明石、加古川、姫路と播磨に広がる。雨露から身を守った珍しい枝垂(しだ)れ栗の旧跡がある相生市若狭野町。同町内の大避(おおさけ)神社が祭る渡来人秦河勝(はたのかわかつ)にも、旧赤穂郡一帯に養蚕を広めた伝説があるのは、偶然にせよ面白い。「播磨国風土記」によると、姫路の地名も神様の船から「蚕子(ひめこ)」が落ちた場所からだ。

遠い昔に、海を渡って来た生糸。その近代化の道を兵庫県でたどるには、ある企業の名が外せない。

「郡是」と書いてグンゼと読む。京都府何鹿(いかるが)郡(現綾部市)で波多野鶴吉が興した繊維メーカーは1896(明治29)年の創業以来、漢字の社名を約70年間守り続けた。

込めた思いは「郡を挙げての蚕糸業の発展」。発案者は「神戸阿利襪(オリーブ)園」や「播州葡萄(ぶどう)園」を手掛けた農政官僚の前田正名(まさな)だ。積極的な品種改良で全国屈指の製糸会社となり、生糸の町を育んだ。

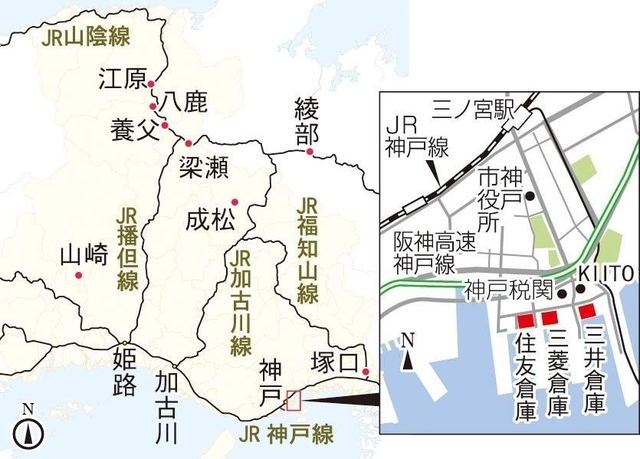

成松(なりまつ)(丹波市)▽梁瀬(やなせ)(朝来市)▽養父(養父市)▽八鹿(同)▽江原(豊岡市)▽山崎(宍粟市)-。同社の県内工場を示す1933年の「購繭(こうけん)区域図」は、各地に張り巡らされた供給網を浮かび上がらせる。「気候が厳しい農村部では、養蚕が貴重な収入源だったのでしょう」。グンゼ博物苑(綾部市)のスタッフ天橋(あまはし)歩さん(45)の見立てだ。

絹靴下の生産拠点として造られた塚口工場(尼崎市、現つかしん)を含め、ほぼ全て現在のJR山陰線や福知山線沿いに立地する。それぞれの拠点に集められた生糸は、鉄路で神戸港から海外へ。生糸検査所の神戸開設にも、グンゼの働き掛けがあったという。横浜港経由に比べ、鉄道輸送費が半額以下になるためだ。

戦後、グンゼの主力商品は、生糸から肌着へと変わった。県内に唯一残る梁瀬工場も、インナーの製造に衣替えした。だが、生糸を束ねていた「GUNZE」の色鮮やかなラベルを神戸で今も見ることができる。

「KIITO」の愛称で知られるデザイン・クリエイティブセンター神戸。旧生糸検査所を再生した建物は、デザイン都市を掲げる21世紀の神戸のシンボルとなった。

「戦争も震災も乗り越えてね。生糸はなくなったけど、神戸らしさは残っているかな」。様変わりしたKIITOを歩きながら、元検査員の宮垣貴美代さん(69)がほほ笑む。

幹部の個室は企業のオフィスに。荷さばき場だった大部屋はイベントホールに。音楽、ダンス、アート。食、多文化共生、まちづくり…。五国の過去と未来を橋渡しする近代産業遺産は、“創造と交流の拠点”として、人と情報をつなぐ。

かつて「雄県」といわれた、個性際立つ五国から成る兵庫県。激しい時代の流れにも、変わらない繊細な風土がそれぞれにある。150年の歴史を素地として、時に固く、時にしなやかに互いを結い合わせつつ、未来の道を紡いでいく。

=完=

(記事・小川 晶、田中真治 写真・大山伸一郎、斎藤雅志)

2017年4月から約2年にわたって掲載した「新五国風土記~ひょうご彩祭(さいさい)」をご愛読いただき、ありがとうございました。連載をまとめた本を、神戸新聞総合出版センターから今秋に発刊予定です。