新ひょうごの医療

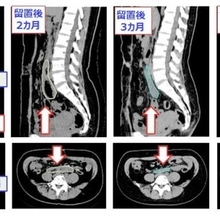

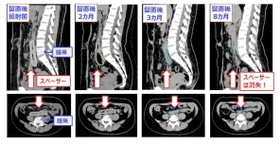

吸収性スペーサーを入れる手術で、(左から)照射前、2カ月後、3カ月後、8カ月後に写した画像。次第にスペーサーの影がなくなっていく(神戸大福本巧教授提供)

副作用が少ない“夢の治療法”として広まった粒子線治療。しかし消化管のがんや、それが接する場所のがんは苦手だ。腹部の臓器は、図などでは整然と配置されているが、実際は柔らかい腸がところてんのように曲がりくねって臓器と密着している。がんの病巣と臓器の間にわずか1センチの隙間を空けるだけで、照射の安全性が格段に高まるが、それが難しかった。

■試行錯誤

この記事は![]() 会員限定です。新聞購読者は会員登録だけで続きをお読みいただけます。

会員限定です。新聞購読者は会員登録だけで続きをお読みいただけます。

- 吸収性新素材使った粒子線治療

2019/9/7~2019/9/7

粒子線治療は、身体の深い場所にできたがん細胞を、メスを使うことなくたたく手法として注目される。しかし、胃や腸などが接する病巣への照射は難易度が高い。消化管は耐えられる線量が低く、最悪の場合穴が開いてしまうからだ。そこで神戸大などはこのほど、病巣と臓器の間に隙間を作る「溶けるスペーサー」を開発。粒子線治療が保険適用されている肉腫、小児腫瘍治療への活用が期待される。今回の「新・ひょうごの医療」は、今年6月に発売されたばかりの、画期的な“繊維の塊”を使うがん治療法を紹介する。