新ひょうごの医療

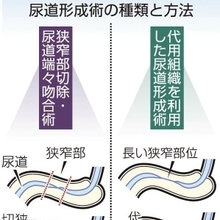

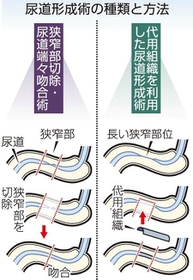

【図1】防衛医科大学校病院の堀口明男医師作成図を改編

尿道を手術で修繕する尿道形成術。狭窄部分を切除し、尿道を引っ張ってつなぐ「狭窄部切除・尿道端々吻合(ふんごう)術(EPA)」と、尿道を切り開き、代用組織の口の粘膜を継ぎ足して拡張する「口腔(こうくう)粘膜手術」の2種類がある=図1参照。

兵庫医科大病院(西宮市)泌尿器科の兼松明弘医局長(54)によると、狭窄の長さなど患部の状況によって、尿道形成術か、内視鏡を使って狭窄部分を広げる「経尿道的治療」にするかを決める=図2、3参照。このほか尿道形成術が難しかったり、複雑な手術を望まなかったりする患者には、肛門付近に尿道口を作る「尿道会陰(えいん)ろう」という選択肢もあるという。

この記事は![]() 会員限定です。新聞購読者は会員登録だけで続きをお読みいただけます。

会員限定です。新聞購読者は会員登録だけで続きをお読みいただけます。

- 尿道狭窄症への尿道形成術

2019/10/5~2019/10/5

尿道狭窄(きょうさく)症は、内視鏡治療や外部衝撃で尿道が傷つくなどして起こる。治療法の一つが、尿道を切除してつなぎ直したり、狭い部分を開いて代用組織で尿道を補ったりする「尿道形成術」だ。今回の新・ひょうごの医療では、これまで治療の最終手段とされていたが、近年初期段階でも用いられ始めている同施術を紹介する。