阪神・淡路大震災の体験者らから学ぶ「第4回こども震災学校」が2月1日、神戸市中央区の神戸新聞社で開かれ、小中学生ら14人と保護者ら計約30人が参加しました。講師は小学1年のときに震災で親友を亡くした同市長田区の会社員堀美恵子さん(37)と、防災心理学が専門で京都大防災研究所教授の矢守克也さん(61)です。堀さんは体験を話し、自分の防災リュックの中身を解説。矢守さんは自ら開発した防災ゲーム「クロスロード」を使い、災害への向き合い方を伝えました。 (上田勇紀、杉山雅崇)

■小1で被災、親友を亡くした 堀美恵子さん(37) 心のふた外し語り部始めた

1995年1月17日午前5時46分、下から「ドーン」と突き上げられた。神戸市長田区の自宅で、父、兄、祖母と寝ていた。「ゾウが来た」。小学1年の私はそう思った。祖母は倒れてきた、たんすとたんすの間で助かった。

阪神・淡路大震災での体験や備えの大切さを訴えた堀美恵子さん=神戸市中央区、神戸新聞社 お風呂に入れず、ろうそくの明かりで過ごした。長田区は火災がひどかった。記憶しているのは、炎の赤と煙の黒。その2色でしか覚えていない。

震災で、一番仲が良かったクラスメートの「かよちゃん」が亡くなった。地震の1週間後くらいに、かよちゃんのお母さんにばったり会った。私の父も泣いていたし、かよちゃんのお母さんも泣いていた。「きっと、死んでしまったんだろうな」。その時に悟った。

学校でお別れ会があった。「思い出を話してほしい」と言われたけれど、拒んだ。そうすることで自分を守っていたのだと思う。

大人になって家族ができて、いま、子どもが2人いる。2018年の大阪府北部地震では、揺れの中で「自分がこの子たちを守らないといけない」と強く思った。ずっと心にふたをしてきた震災を、伝えていかないといけないとも感じた。

語り部になって、父に震災当時のことを初めて聞いた。父は「前に進むしかないと思っていた」と話してくれた。いま、その言葉を胸に刻んで生きている。

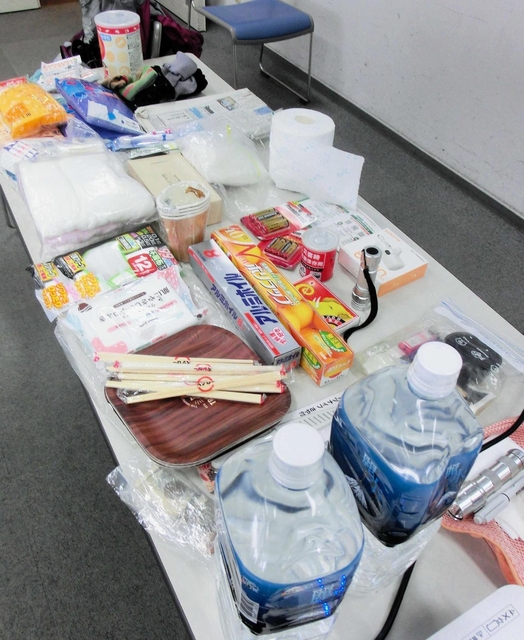

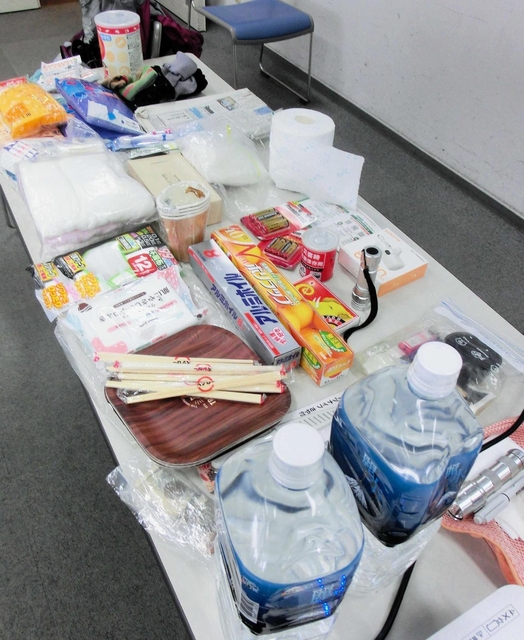

堀美恵子さんの防災リュックの中身。水道や電気が止まった中での生活を想定して準備している=神戸市中央区、神戸新聞社 防災リュックには、水や懐中電灯、歯ブラシなどを入れている。おうちでも、何が必要か、リュックの中身を考えてみてほしい。

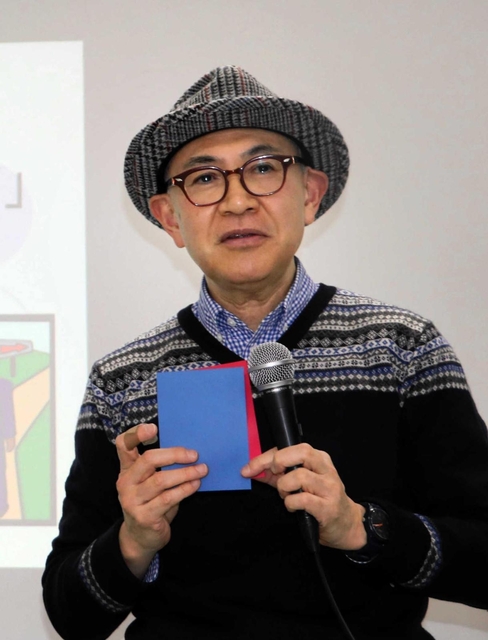

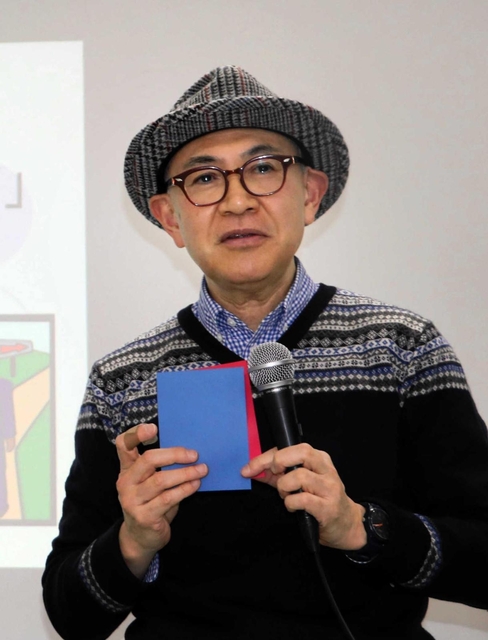

■命守る選択ゲームで考えて 京都大防災研究所教授 矢守克也さん(61)

災害から自分の命を守る。友だちも家族も助かる。それが一番大事だよね。

防災ゲーム「クロスロード」を子どもたちに紹介する京都大防災研究所の矢守克也教授 災害から命を守るための勉強方法はたくさんあるけれど、今日は僕が作った「クロスロード」という防災ゲームをやってみよう。質問をするので、「イエス」なら青色のカード、「ノー」なら赤色のカードを上げてほしい。

災害時には、「これ、どうしようかな」と判断に迷う事態が起きる。正解はない。そういう問題をクイズにしてあるので、保護者の皆さんも一緒に考えてみてほしい。

「地震で自宅が半壊し、水や電気が止まって避難所に行くことになりました。ペットの大型犬、ゴールデンレトリバーを避難所に連れていきますか?」

(子どもたちがカードを上げて発表)「家族だから連れて行く」「避難所には犬アレルギーの人もいるから置いていく」…。そうだね。両方の意見があるよね。「避難所の外に置いてもらう」「連れて行って車にいてもらう」。なるほど、それもいい考えだよね。

現在は、多くの自治体が、ペットと一緒に避難所に来ていいという方向になっている。ただし、人とスペースを分けているところも多い。ペットも人も快適に過ごせるように、飼い主は「ペット用の非常持ち出し袋」などを準備しておくことが大事になる。

防災ゲーム「クロスロード」でカードを上げる子どもたち 災害時にはいろいろな場面で難しい選択を迫られる。だからこそ、日頃から前もって家族で話し合っておこう。