第6部 不思議巡り

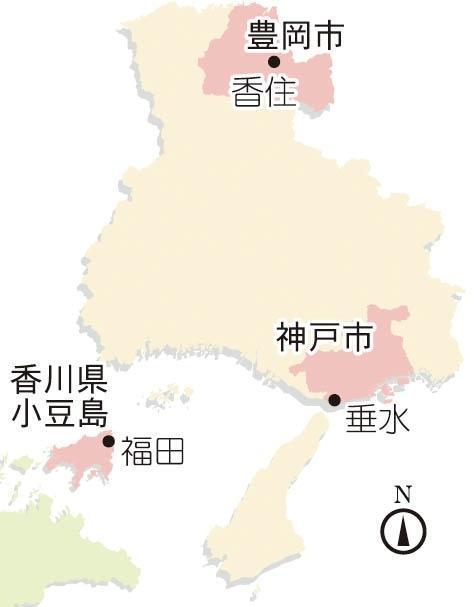

神戸・垂水の沖合に浮かぶように建つ平磯灯台。幕末、この海で非業の死を遂げた但馬出身の志士がいた。その名は田中河内介。明治天皇の世話役を務め、倒幕の義挙に身を投じたその実像は、いまだ謎に包まれたままだ。

神戸・垂水の沖合を見ると、あれあれ、あの目立つ黄色い姿が平磯灯台だ。

1893(明治26)年、3年がかりの難工事を経て点灯した、現存最古の水中コンクリート製。86年にも一度建設されたが、津波で破壊されたという。

明石海峡はなにしろ潮の流れが速い。船の交通量もトップクラスで、今も昔も海の難所だ。

灯台完成の30年前、幕末にも1隻の船が座礁した。薩摩藩の蒸気船・永平丸。不運な事故を嘆くよりも、勤王の志士たちはなぜか、恐怖におののいていた。

「たたりに違いない-」

実は前年、垂水沖を進む薩摩の船で事件があった。倒幕の先頭に立つ但馬出身の同志を、藩の内紛に絡み刺殺し、海へ投げ捨てた。事は勤王史の汚点として、長く秘せられていた。

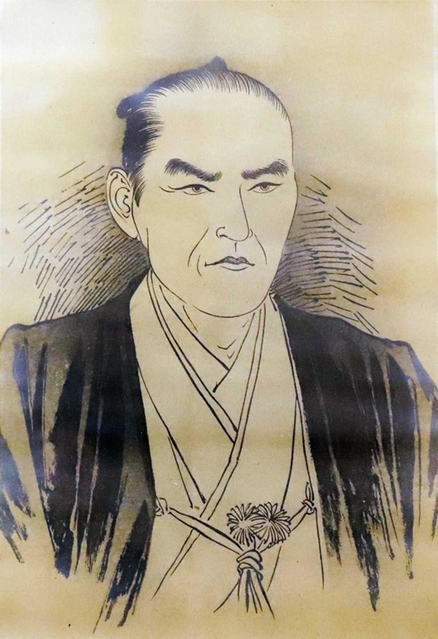

灯台は、供養の灯明でもあるとささやかれてきた。非業の死を遂げた人の名を田中河内介(かわちのすけ)という。

姫路港からフェリーに乗ること、1時間40分。船は小豆島(香川県)の東端、福田港に滑り込む。

山裾へ歩くと間もなく、雲海寺。参道の「田中河内介(かわちのすけ)父子哀悼之碑」が目に入る。1862(文久2)年5月1日、48歳の河内介と18歳の左馬介(さまのすけ)の遺骸はこの地に漂着した。

「志半ばでむなしく虐殺に遭う」と元勲品川弥二郎が碑文に記すのはいわゆる寺田屋騒動の一件だ。

京都・伏見の寺田屋は、薩摩藩の定宿。ここに元公家侍の河内介を核として諸藩の勤王志士が集まった。幕府勢力を追放すべく挙兵の直前、薩摩藩の権力者島津久光が抑え込みを命じる。説得かなわず、同士打ちの果てに挙兵は中止。河内介父子は薩摩藩に保護されたはずが、ひそかに海上で始末されてしまう。

島の人に人知れず埋葬されていた河内介の“復活”はおよそ30年後。91(明治24)年、坂本龍馬らとともに正四位を贈られたのを機に、子孫が漂着地を尋ね当て、墓碑や哀悼碑が建立される。

「ずっと位牌(いはい)をまつり、お墓参りをしてきました」。今年4月29日、百五十七回忌法要が営まれた雲海寺で山本智璋(ちしょう)住職(70)は話す。法要には地元の人が参列。客殿で読経に唱和し、境内の墓前に手を合わせる。

海の藻くずとも、無縁仏ともならなかったことが不思議なようだが、1997年になって顕彰会ができ、法要を運営しているのも驚きだ。

きっかけをつくったのは神戸の人、河内介研究者の故田中稔さん。その講演を副会長片山鹿之助さん(84)が偶然聴き、「歴史から消された人物を明らかにする熱意に打たれた」。百五十回忌では遺墨の寄贈を受け、資料館までオープンした。

田中河内介とは何者なのか。

豊岡市香住-。医師小森家の次男賢次郎として出生した山間の里にも顕彰碑が37年に建てられている。

「明治天皇養育の重職を奉じ」の一節が目に刺さる。そう、幼い天皇の最も近くに河内介はいた。

碑が立つ公民館の隣には、地主の田井家がある。200年以上という家屋には「養浩舎(ようこうしゃ)」の額が。ここは心学の塾舎で、寺子屋でもあった。「河内介も通っていたそうです」と当主の裕明さん(68)。学問を好み、京都に出て儒者となり開塾すると、公家中山忠能(ただやす)に仕える田中近江介(おうみのすけ)の跡継ぎに見込まれる。

運命はここから大きく動く。

宮中に召された忠能の次女慶子(よしこ)が懐妊する。世話役を申しつかったのが河内介だった。

「吾(わ)が君とわが大皇(おおきみ)のためなれば骨を粉にしてなにいとふべき」

そう詠んだ通り、安産を祈願し、産屋を建て、厳しい台所を切り回す。待望の皇子が誕生すると、自ら背に負い、学問の手ほどきをした。

皇子が5歳になり御所に移ると、程なく河内介も中山家を辞去する。「わが大皇」のため、倒幕の義挙に身を投じる。

「郷里でも応援してたのでは」。祖父の部屋に掛けられていたという河内介や中山忠能の書を見ながら、田井さんは思いをはせる。

これほどドラマチックな人物が、どうしてもっと注目されないのか。

河内介の話をすると良くない事が身に降りかかる。まことしやかに、そんな怪談が語り継がれてきた。

14(大正3)年、東京の書画屋の怪談会に飛び入りの男が現れた。

河内介の末路を知るのはもう自分だけ。今まで話したことはないが、ぜひ聞いてほしい-。ところが話は一向に前に進まず、不意に倒れると、そのまま帰らぬ人となった。

居合わせたのは、作家の泉鏡花や俳優の喜多村緑郎ら当代の有名人。何人もの記事や回想があり、国文学者の池田弥三郎も父親の見聞を著書「日本の幽霊」に取り上げた。

こんな“実話”もある。

明治初年、宮城内の宴席で天皇が「田中河内介はどうなったのか」と尋ねた。薩摩の元勲が青ざめる中、「殺したものは、この大久保利通でござる」と名指しする者があった。天皇は席を立ち、大久保は後に暗殺される。これも、たたりとされた。

今年は明治150年。NHK大河ドラマも「西郷(せご)どん」だ。しかし、田中河内介が寺田屋騒動の回に登場することはなかった。

タブーは生きているのだろうか。いや、実像が知られるのはこれから。但馬と小豆島の交流が進めば、謎のベールも解けるはず。

(記事・田中真治 写真・大森 武、斎藤雅志)

英雄生存伝説というのがある。源義経が大陸でチンギスハンになった-とか。

実は田中左馬介にも生存説があり、姫路・飾磨に暮らしていたという。逆に、河内介には出石藩家老仙石左京の遺児説がある。たたりが絡む三大お家騒動の主役とつながるわけで、恐ろしい。

平磯灯台は、英国の文豪サマセット・モームの短編「困ったときの友」にも登場。塩屋から灯台を泳いで回ってきたら仕事をやるという友の本心は-。諜報員モームの、不気味な話である。