第7部 水ものがたり

兵庫県と関わりが深い「炭酸水」。有馬温泉では炭酸を含んだ温泉が湧出し、「ウィルキンソン」も「三ツ矢サイダー」も兵庫が発祥だ。暑い夏、清らかな炭酸水に一服の涼を求めて歩いた。

この夏はまことに暑い。炭酸水で、一服のきよきよしさ…、もとい清々(すがすが)しさを味わう人も多いだろう。

一方で、爽快なイメージに合わない風味のサイダーやラムネもある。有馬温泉街(神戸市北区)の専門店「有馬炭酸力(りき)」に並ぶ商品を見ると、カレー、しょうゆ、キムチ、ステーキ、ワサビ、コーンポタージュ、もみじまんじゅう…?!

店長の谷川太さん(49)が笑う。「地サイダーブームが広がり、差別化を図るために変わり種が増えたのでしょうか」

もちろん、“正統派”も取りそろえる。ブームの先駆けとされる2002年発売の「ありまサイダーてっぽう水」は、地元で製造されていた商品の復刻版だ。

そして、大はやりの強炭酸「ウィルキンソン」。海外メーカーと思われがちだが、発祥は宝塚にある。その裏話を明かす英国人創業者の記事が、大正期の神戸新聞に掲載されていた。

「ウィルキンソンのストーリー性は『マッサン』にも負けない」。宝塚市の郷土史家、鈴木博さん(65)はそう信じている。

マッサンといえば、「ニッカウヰスキー」を題材としたNHK朝の連続テレビ小説。ウィルキンソンは、英国人クリフォード・ウィルキンソン(1852~1923年)が手掛けた炭酸水だ。

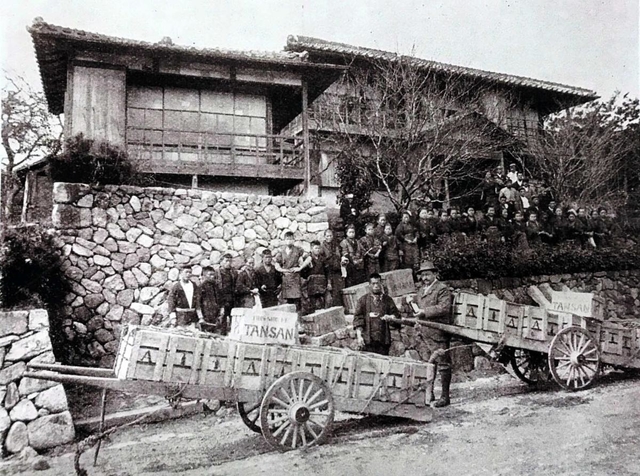

クリフォードは、1880(明治13)年ごろ、神戸で暮らし始めたとみられる。ハンター商会などに勤める傍ら、趣味の狩りにいそしみ、89(同22)年前後に宝塚の山中で炭酸の泉源を発見した。

経緯を明かした晩年のインタビュー記事が、1920(大正9)年1月30日付の神戸新聞に載っている。

「山中を歩き、喉が渇いてたまらなくなった。だが、持ってきたウイスキーを付き人が飲んでしまっている。仕方なく水を求めて谷あいをあちこち探した結果、図らずも源泉地にたどり着いた」

泉源を見つけたのは偶然だった。主人の分まで飲み干すずうずうしい付き人がいなければ、そのまま下山し、現在の強炭酸ブームの様相は一変していたかもしれない。

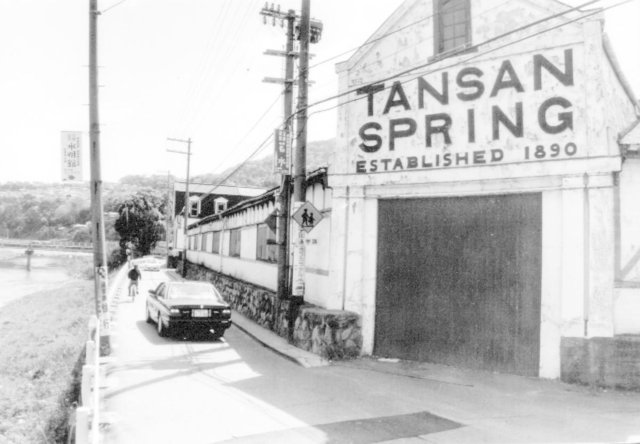

クリフォードはこの「清冽(せいれつ)なる水」を瓶詰めし、商売を始めた。「日本人向けというより、炭酸水が一般的だった居留地や東南アジアの欧米人向けだった」と鈴木さん。その後、塩瀬村生瀬(現西宮市)に製造工場を移し、クリフォードの死後は長女が販路を広げていったという。

緑と白のラベルに、おなじみのロゴマーク。名称が平安期の伝承に由来する「三ツ矢サイダー」の源流も兵庫にある。

ウィルキンソンとともに銘柄を引き継いだアサヒ飲料(東京)によると、明治期に川西市の泉源で生産が始まったとされる。有馬(神戸市北区)でも、温泉街周辺に湧く炭酸水が、明治-大正期にかけて独自ブランドとして商品化された。

神戸・阪神間に炭酸の泉源が集まる理由を、京都大理学部の川本竜彦助教(54)=地球惑星科学=は「有馬-高槻断層帯」にあるとみる。二酸化炭素を含む海水が地中で徐々に上昇し、水の通り道となる断層に沿って周辺に拡大。地表から数キロの地点で塩水と分かれ、地下水に混じって泉源となった、という分析だ。

実際には、人工的に炭酸水を製造する技術の普及によって、各メーカーは工場での機械生産に転じていく。昭和期になると、日本各地に小規模な鉱泉所ができ、ローカルブランドが次々に生まれた。

養老サイダー、ヒノデサイダー、日の丸サイダー、キンヤサイダー…。52(昭和27)年創業の「兵庫鉱泉所」(神戸市長田区)には、さまざまな銘柄が印字された瓶ケースが山積みにされている。廃業や縮小した鉱泉所から譲り受けたものだ。

その中には、姫路のミツワや尼崎のツバメなど、県内のブランドもある。どれも、かつては地元の駄菓子屋や銭湯などで住民に愛され、そして先細りになっていった。

兵庫鉱泉所の代表者、秋田健次さん(61)が言う。「日本の主要ブランドに押されたというより、海外メーカーの進出が大きかった。瓶から缶への移り変わりにも、小さな鉱泉所では対応できなかった」

兵庫鉱泉所のオリジナル「シャンペンサイダー」の生産量も、最盛期の3割程度に落ち込み、主力商品の座を他の飲料に譲る。だが、昭和期に点在した各地の鉱泉所によって炭酸文化が根付いたからこそ、2000年代以降の地サイダーブームがある、と秋田さんは考える。

昨春、ウィルキンソンの調査を続ける宝塚の鈴木さん宅に英国から国際郵便が届いた。たどたどしい墨書の平仮名が並ぶ。インターネットを通じて知り合ったクリフォードのひ孫、レズリィさんからだった。

戦後、一族は事業を譲渡し、日本を離れた。宝塚や生瀬の工場は今や跡形もなく、ゆかりをたどるのが難しい。その一方で、レズリィさんは書道をたしなむなど、今もルーツを大切にしている。手紙には、1首の和歌が添えられていた。

「わがにわの かむりとなりて やえざくら ちりてのちには もゝいろのうみ」

喉とともに、心も清冽に潤すような、炭酸水の今昔。

(記事・小川 晶 写真・中西大二)

「Tansania(タンサニア)」。クリフォード・ウィルキンソンは、宝塚を勝手にそう呼び、浸透を図っていたという。

理由は、「宝塚」が発音しづらいから。母国の雑誌に寄稿した際も、注釈なしで使っている。

もし定着していたら、歌劇は「ヅカ」ではなく「ニア」? ネコの鳴き声のようで、ちっとも華やかではない。普及せず、泡と消えたのは、歌劇にとってもよかったのだろう。