第3部 祭礼の大河

加古川は、アユとともに生きてきた。奇岩が連なる闘竜灘(とうりゅうなだ)は、河畔に料理旅館も立つアユの名所。流域には投網で漁をする熟練の技や、精巧な毛鉤(けばり)を作る伝統工芸士が今も輝き続けている。

秋の落ちアユ。さんしょうが香る。ぎゅっと詰まった卵はさっくり、身はふんわり。骨までほろりと軟らかい。

加古川の中流、奇岩が連なる闘竜灘(とうりゅうなだ)(加東市)。江戸時代から知られるアユの名所。河畔に立つ料理旅館・滝寺荘(たきじそう)の名物が、「落ち鮎(あゆ)の有馬煮」だ。

焼いた子持ちアユ60匹を鍋に3段、放射状に並べ、酒やしょうゆ、砂糖、水あめ、実ざんしょうと6時間煮込む。最後の30分は付きっきりで煮汁を掛け、深い黄金色の照りを生み出す。

若々しい初夏の上りアユと違い、落ちアユは食べ応え十分。「『今年の子持ちはいつ?』と聞くファンも多い。10、11月だけの値打ちもんや」。山本和彦料理長(56)が胸を張る。

地元産は減った。それでも創業六十余年、老舗の味が受け継がれるのは、太公望が集うアユ釣りの名所ゆえ。

加古川は、アユとともに生きてきた。アユを巡る人々の物語。

天高く網広がる秋。

シュルルルルル、パシャッ。鋭く川面を打ち、静かに沈んでいく。

11月初旬、加古川下流にある大堰(おおぜき)の南。膝まで水に漬かりながら、扇状の網を繰り出す男性がいた。

両足を踏ん張り、左肩に網を掛ける。勢いを付けて放つ。6畳ほどに広がった網は5メートル先へ。鉛の重みで沈み込み、アユを一網打尽にする。

「ただ、おりそうなとこへ打つだけやな。勘や、勘」

投網の主、赤松猛(たけし)さん(74)=兵庫県加古川市=が相好を崩す。この地でアユを取って60年。一度に178匹を捕らえたこともある、アユ投網の名手である。

「川漁師」。加古川のアユやウナギ、コイで生計を立てた祖父盛治(もりじ)さんはそう呼ばれた。父文一さんも会社勤めをしながら漁に励んだ。アユなら夏から秋の夜。LED(発光ダイオード)照明もない時代、下流の太子岩(たいしいわ)を目印に、ランプで照らして小舟を操った。

「周りにも舟が10艘(そう)以上おってなあ。火をかざすと、4メートル下の魚が見えるぐらい水がきれいで、ヤスで突けるほどやった」。形のいい子持ちアユなら、闘竜灘(とうりゅうなだ)そばの滝寺荘(たきじそう)(兵庫県加東市)まで売りに行く。「そのお金でアイスクリームを買うのが楽しみで。何より、漁が面白かったでな」

絶え間なしにアユの群れがさかのぼった時代は去った。それでもにぎやかな記憶が、猛さんを今も川へと向かわせる。投網を操れる人は、もう数えるほどしかいない。

「その虫みたいなものは、本物ですか?」

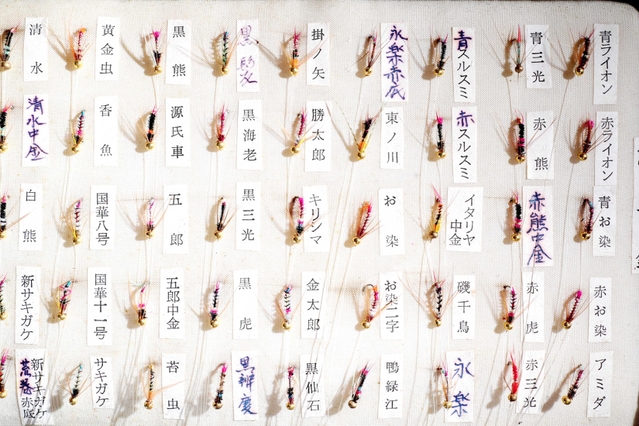

じっと見ていた女児がそう尋ねるほど、毛鉤(けばり)は精巧だった。

加古川上流に近い西脇市立楠丘(くすがおか)小学校。11月2日、播州毛鉤の伝統工芸士、横山〓一(よしかず)さん(75)が授業をした。

1センチに満たない針に、ニワトリやキジ、カワセミの羽根を巻き付ける。水生昆虫に似せた疑似餌が出来上がるたび、子どもたちから「めっちゃ、似とる」と声が上がる。

江戸後期、農閑期の副業として加古川流域に広まり、現在、生産量は全国の9割を占める。種類は500とも千ともいわれ、中でもアユ毛鉤が最も多様だという。大工場では出せない、きめ細かさが身上だ。

「人間は欲張りな動物やから、『もっと釣れる毛鉤ないんか』と求めるんやな」と横山さん。澄んだ水には地味な鉤。濁った水には派手な鉤。浅場には地味、深場には派手…。羽根の色や巻く順番を工夫し、新作が次々と生み出された。

見た目に加え、ユニークなのはその名前だ。例えば、人気の青ライオン。緑に染めたニワトリの羽根、茶色いヤマドリの尾、黒いカモの羽根など5種類と金糸を巻き付ける。赤ライオンに茶熊、黒海老(えび)、ビリケン…。その由来を聞けば、「わしが始めたころには、もう付いとった」と首をすくめる。

生産販売は順調に伸び、昭和40~50年代には年10万本を出荷し、イタリアにも輸出したが、今は年3千本ほど。「レジャーが増えたせいかなあ。あの引きが面白いんやが」。伝統産業の魅力を伝えたくて、子どもたちに語り掛ける。

(注)〓は「ネ」の右に「喜」

水面(みなも)に突き出た大小の岩が滝をつくり、ごう音を立てる激流が生まれる。その脇に、手作りの小さな滝とかごを見つけた。

「ここにアユを誘い込むんよ」。闘竜灘に面した滝寺荘の澤野祥二社長(66)がほほ笑む。滝登りに失敗したアユが、かごに転げ落ちる。江戸時代から続き、全国唯一ともいわれる伝統の筧漁(かけいりょう)だ。木で囲った溝のような筧に誘い込み、跳びはねて脇に落ちたアユをかごの中に集める。

昭和30年ごろには、闘竜灘でアユをつかみ取りする光景も見られた。西脇など北播磨は織物のまち。織機をガチャンと動かせば、万の金がもうかる。時代は「ガチャ万景気」に沸いていた。

「播州織の旦那衆が大阪から商社の人を招き、毎晩どんちゃん騒ぎやった。あの太鼓の音、今も覚えとるよ」。妻の茂登子さんは懐かしむ。中国自動車道の開通により、日帰り圏になった。繊維産業の衰退と歩調を合わせるように、かごに入るアユもその数を減らした。

澤野社長は力を込める。「筧漁はシンボルなんや。もう一回、アユであふれかえる加古川を取り戻すためのな」。だから、伝統の漁はこれからも続けていく。

(記事・上田勇紀 写真・大山伸一郎 斎藤 雅志)

落差の激しい難所をさかのぼる「飛びアユ」で知られる闘竜灘では、全国で最も早い5月1日にアユ漁を解禁。江戸時代、姫路藩主に初物を献上していたのが理由ともいわれる。加古川漁業協同組合は1976年からアユの放流を開始。現在は揖保川漁協が種苗生産するなどしたアユを年5千キロ放す。85年に667トンだったアユやアマゴなどの漁獲量は、2015年にはわずか7トン。全国的に減少傾向にある。