第2部 都市のモザイク

手塚治虫の代表作「アドルフに告ぐ」の中で神戸のドイツパンが描かれている。北野の異人館街を思わせる神戸らしい風景が数多く登場。主人公の1人はパン店を営む一家の息子だ。神戸で100年近い歴史を持つ老舗「フロインドリーブ」を訪ねて物語の世界に思いをはせる。

パンはパンでもどっしり重い。フランスパンよりもあっさりと、イギリスパンよりもみっちりとした風味が食べていると癖になる。

パンの街・神戸でも指折りの老舗「フロインドリーブ」のドイツコッペは、吉田茂元首相が神奈川県大磯町の自宅へ毎週のように届けさせたという逸品だ。

創業者は、ドイツ人のパン職人ハインリッヒ・フロインドリーブ。第1次世界大戦中、中国・青島で捕虜となり日本の収容所に。解放後、1923(大正12)年に来神し、翌年ハンター坂近くの洋館に店を開いた。

その波乱の人生は半世紀後、NHK連続テレビ小説「風見鶏」のモデルとなり、「風見鶏の館」のある北野異人館街は脚光を浴びた。ブームも冷めやらぬ83年、神戸のドイツパンと風見鶏が描かれたもう一つの壮大な漫画連載が始まる。

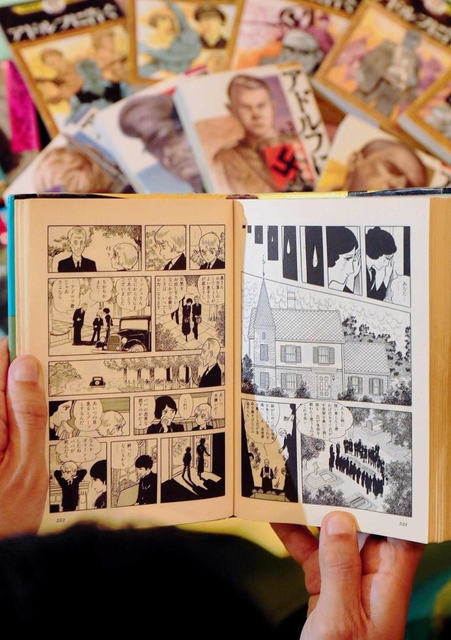

「アドルフに告ぐ」

戦争への怒りが込められた、手塚治虫の代表作だ。

アドルフ・ヒトラーはユダヤ人-。

「アドルフに告ぐ」は、ヒトラーの秘密を巡る、神戸の二人の少年の物語だ。一人はナチス高官の父と日本人の母を持つアドルフ・カウフマン。もう一人はユダヤ人のパン店の息子アドルフ・カミル。ナチスによるユダヤ人迫害の中で、二人の友情は無情にも引き裂かれていく。

実際、神戸の外国人にはユダヤ人がいた。シナゴーグ(ユダヤ教会堂)があり、ユダヤ人協会があった。1940~41年、いわゆる「命のビザ」で4千人以上のユダヤ難民が神戸に一時滞在したという。

「流氓(るぼう)ユダヤ」と題して、関西のアマチュア団体「丹平(たんぺい)写真倶楽部(くらぶ)」が彼らを撮影している。その中には手塚治虫の父、粲(ゆたか)もいた。

十数年前、丹平メンバーの未発表ネガが発掘され、手塚少年が写っていると話題になったことがある。

「おやじに連れて行かれたのは私で、兄貴はいなかった」と証言するのは、2歳違いの弟の浩さん(86)。「三宮の駅から山手の方へトコトコと行った記憶がある」。撮影場所とされるユダヤ人協会はまさに、駅北側の山本通にあった。

ただ、宝塚に住んでいた手塚治虫も神戸には「よく行って、日本離れした雰囲気に魅力を感じていた」と書いている。神戸とユダヤ難民の史話にも関心を示し、「アドルフ」の発想の種となったのかもしれない。

さらに、フロインドリーブのパンも設定のヒントになったのでは-。そんな想像も膨らむ。

激動のストーリーの背景には、見覚えのある風景が描かれている。

例えばカウフマン邸。塔屋に立つのは風見鶏。ベランダを飾る幾何学模様の窓は「萌黄(もえぎ)の館」そのものだ。

「北野の異人館の特徴を組み合わせて描かれているんです」。今夏に開催された手塚治虫展のイベント“聖地探訪”ツアーで、自身も熱烈な手塚ファンという神戸市立博物館学芸員、川野憲一さん(43)が解説した。今はなきドイツ人社交場「クラブ・コンコルディア」、元町商店街のスズラン灯、そごうや大丸の建物も写真を下敷きにしており、物語にリアリティーを与える。

「国際的な神戸を舞台に設定したからこそ、さまざまなイデオロギーを持つ人物が絡み合う物語に厚みを持たせることができた」

川野さんはそう指摘する一方、神戸に対する手塚の思い入れも込められていたと考える。

象徴的なせりふが、物語の後半、明石の軍需工場を襲った米軍の空襲シーンにある。被害を受けなかった神戸の街並みを見下ろし、日本人であるカウフマンの母がつぶやく。

「(爆弾を)神戸へ落とさなかったのは/神戸が空から見てすごくきれいだったからだと思うわ」「神戸は日本でいちばん美しい港だわ/モダンでしゃれてて暖かで平和な町よ」

現実には明石に続き、神戸も空襲で焦土と化した。ただ逃げ惑うことしかできない人々の姿が描かれる。手塚が神戸への愛着を語らせたカウフマンの母も、直撃弾を受けた家屋の下敷きになり、命を落とした。

「神戸は、フロインドリーブのホームタウン。何があっても、離れるなんて発想はなかったわ」。3代目社長のヘラ・フロインドリーブ上原さん(72)が、創業からの苦難の歴史を振り返る。

ハンター坂の店から神戸市内に約10店舗を構えるまでに成長したが、戦争で全てを失った。バラックから再出発し、「風見鶏」の放送を経て北野の異人館街に出店した直後に、阪神・淡路大震災で被災。現在は、旧神戸ユニオン教会の建物に本店を移して営業を続ける。

度重なる災禍を乗り越え、1世紀近くの歳月を共に歩んできた神戸の街。「モダン、おしゃれ、暖か、平和。どれもイメージにぴったりね」。ヘラさんがうなずきながら、漫画のせりふを繰り返す。

そして、最近知ったエピソードを明かしてくれた。フロインドリーブを訪れる、手塚の姿を覚えている従業員がいたという。「ドイツコッペを買ってたのかしらね。詳しくは分からないんだけど」

神戸の多彩なモザイクから放たれた個性的な光は、時代を超えて重なり合い、輝きを増していく。(記事・小川 晶、田中真治 写真・大山伸一郎、大森 武)

神戸には開港後からユダヤ人が渡来し、20世紀初頭にはコミュニティーがあったとされる。1912年にシナゴーグ(ユダヤ教会堂)が設立され、23年の関東大震災で横浜などからの移住も進んだ。第2次世界大戦中には、駐リトアニア領事代理の杉原千畝氏が発行した「命のビザ」でユダヤ難民が神戸を経由して亡命。神戸市文書館は、外交史料館の資料を基にユダヤ難民の滞在分布図を作成、昨秋の企画展で公開した。95年には「神戸・ユダヤ文化研究会」が創設された。