師走に入り、にぎわう魚のまち兵庫・明石。大衆演劇場「明石ほんまち三白(みはく)館」(兵庫県明石市本町1)には、今年も老舗劇団「里見劇団進明座」がやって来た。ただ今3年連続となる大トリ公演の真っ最中。全国各地の劇場を、寝食を共にしながら月ごとに移動する旅役者の一座は、華やかでいて謎めいてもいる。舞台裏にはどんな世界が広がっているのか。団員の素顔に迫った。(松本寿美子)

■12歳で入団

午前11時半、里見直樹座長(45)は楽屋の鏡前に座り、入念に化粧をしていた。開演30分前。黒いラインを目の周りに丁寧に入れていく。背後には布団が腰の高さほどに積まれている。

「きのうは夜11時すぎまで稽古でした。緊張? しますよ。初役なんか、もう、どっと疲れます」

大阪市出身。幼いころから里見要次郎総座長(58)のファンだった祖母や母に連れられ、同劇団に親しんだ。島根の伝統舞踊を取り入れた「龍神の舞」で、要次郎総座長が何体もの竜を相手に立ち回りを繰り広げる姿に憧れを抱いた。9歳ごろから小学校の夏と冬の長期休暇に同行を許され、中学1年で正式入団した。

家業は建設業。長男だったが固い決意の前に祖父や父は反対せず、要次郎総座長にあいさつに行ってくれた。「まだ家族も恋しい、わがままも言いたい年ごろだったけど、逃げ出したことは一度もなかったです」

■9分間の長ぜりふ

正午。昼公演の開演だ。この日の芝居は兄弟愛を描いた人情劇「喧嘩(けんか)屋五郎兵衛」。直樹座長は、五郎兵衛の兄役。両親を亡くした子ども時代、誤って弟の顔に熱湯を浴びせてしまい、大やけどをさせてしまう。以来ずっと負い目を背負いながら生きている。

見せ場は、弟に舞い込んだ縁談が破談になり、幼少期から積もる思いを問わず語りに聞かせるシーンだ。

「おめえのその面じゃあ、生涯嫁は来ねえだろう。おめえに嫁が来ねえのなら、よし、あんちゃんも生涯独り身を通すぜ…。」

9分間を超える長ぜりふ。客席からはすすり泣きが漏れる。

歌舞伎や宝塚歌劇などが一定期間、同じ演目を上演するのに対し、大衆演劇は1カ月の公演中、毎日違う芝居や舞踊ショーを演じる。それでも登場する役者のせりふ回しによどみはない。

直樹座長は「舞台に上がったら自然と出てくるんですよ。何十年もやってますから」とさらり。呼吸や間合いが合うのも「劇場で寝起きを共にし、互いの癖をよく知っているからかな」。

■客席に子どもや学生も

団員は20~50代の男女13人。多くが要次郎総座長に魅せられて門をたたいた。楽屋では気の置けない大家族のような雰囲気と、芝居に打ち込む同志のような素顔が同居する。

音響や照明などの裏方も団員が担い、昼公演を終えた午後3時すぎに食卓を囲んで楽屋飯をかき込む。おかずはハムステーキ。食後は仮眠を取ったり、台本を見返したり。

午後5時半、夜公演が開いた。学校を終えた子どもや学生の姿もちらほら。

神戸市西区の高津橋小学校3年の男児(8)は祖母と一緒に観劇。一家で大衆演劇ファンといい、テレビ時代劇「暴れん坊将軍」から舞台好きに。「刀を持つ両手をシャキーンって(絞るように)持ち直すしぐさとかがかっこいい」とうれしそうだ。

午後8時半の終演後も一座は眠らない。翌日公演の稽古が始まる。1日2公演。休日もままならないが、団員の顔に疲労感はない。明日の舞台に向け高揚感すら漂う。直樹座長が指導で心掛けているのは「邪魔をしないこと」。「みんなそれぞれに個性がありますから。伸び伸びと好きなことをやってほしいですね」

-

明石

-

明石地方行政

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石地方行政

-

姫路明石北播

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

文化阪神明石神戸

-

明石地方行政

-

明石

-

明石

-

明石東播

-

明石

-

姫路東播北播西播明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

スポーツ明石

-

明石教育

-

明石

-

明石

-

明石地方行政

-

明石

-

明石地方行政

-

明石教育

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

神戸阪神明石淡路

-

淡路神戸阪神明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石スポーツ

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石#インスタ

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石地方行政

-

明石地方行政

-

明石地方行政

-

明石

-

明石

-

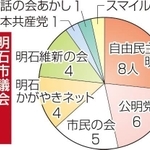

明石選挙統一地方選明石市W選

-

明石選挙統一地方選明石市W選

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石新型コロナ地方行政

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石地方行政

-

スポーツ明石

-

明石地方行政

-

明石地方行政

-

阪神明石姫路地方行政