■焼死も覚悟した3時間

最初はわずかな揺れだった。前日の午後6時半ごろ、神戸では震度1の地震があったばかりだった。「またか」。そう思った。

26年前の1月17日午前5時46分。当直中だった地域課巡査文野長生(おさむ)(52)=兵庫県警明石署生活安全課警部補=は、兵庫署1階で無線の担当をしていた。

瞬間、激しい横揺れに変わり、あかりが消えた。立ち上がろうとしたとき、「ドーン」と鈍い大きな音が頭上で響く。頭が押さえつけられ、床に投げ出された。

「隠れたわけやない。偶然そこに机があった」。机の下にうずくまる体を突き上げる強い揺れが続いた。

「体感では数分間。何が起こったのか分からなかった」。四つんばいの状態から立ち上がろうとしたが、何かに当たって首が上がらない。一番下の引き出しにあった懐中電灯で周囲を照らす。頭上高く、天井にあったはずのモルタルの壁が目の前にあった。

「大丈夫か」。無線機を挟んだ向かいの席から同僚の声が聞こえた。周囲4人の無事を確認した。

広い1階のスペースを温める大型ガスストーブが横倒しになっていた。真っ暗闇の中、青白い炎が目の端に映った。「焼け死ぬ」。通路はがれきで埋まり、消しに行くことも逃げることもできない。覚悟した瞬間、火は消えた。

携行用の無線で兵庫署管内の交番と連絡を取ろうとしたが、ノイズすら入らなかった。他の当直隊員がいるはずの2階からは何の音も聞こえてこない。「1階がこの状況なんだからだめなのかもしれない」。言葉にできない不安がよぎった。

なすすべなく1時間ほどたった。同僚の一人が「あかん。遺書を書く」と言った。余震のたび、すぐ頭上に迫った1階天井のモルタルがぱらぱらと崩れる。

「そないなこと言わんと」。余震に追い詰められていく同僚を励ました。「この机がいつまで支えてくれるのか」。張り詰めた緊張感の中、不思議と冷静だった。閉じ込め状態が続き、気を紛らわそうと4人でたわいもない話をした。

懐中電灯はあったが、電池を節約するため、つけっぱなしにはできない。暗闇の中、神戸市内の集合住宅に住む妻と3、4歳の2人の子どもの顔を思い浮かべた。

「鉄筋コンクリートの警察署が崩れている。もし家で同じことが起こっていたら」。募る心配をかき消すように言い聞かせた。「俺が家族を助けに行かないと。自分が先に死んでたまるか」

2時間ほどして無線が反応した。近くに仲間が来ている。「少し待っといてくれ」。その言葉が心強かった。

突然、「誰か、中おるか」と外から初めて人の声が聞こえた。「中おるぞ、出られん」と答えた。

「穴がある。ここまで来たら出られるぞ」。とはいえ落ちてきた天井にふさがれて身動きが取れない。やむなく机の足もとに垂直に取り付けられたスチール製の板を突き破ることにした。「机の強度が下がって天井が崩れるかもしれない」。覚悟を決めて手で突き、足で蹴飛ばし、体当たりを繰り返した。何枚突破したか覚えていない。声のする方向にはい出した。

一角から光が見えた。「助かった」。大人1人が何とか通れる穴から外に出た。生き埋めになってから3時間がたっていた。=敬称略=(長沢伸一)

◇

未曾有(みぞう)の大災害は、人命救助の拠点となるはずの警察署も襲った。1階が倒壊した神戸市兵庫区の兵庫警察署。署員10人が生き埋めになり1人が死亡。道場は遺体置き場となった。一つの判断が人命を左右する生死の現場。26年前の阪神・淡路大震災に警察官はどう向き合ったのか。現在、明石署に勤める3人の証言に耳を傾けた。

【特集ページ】阪神・淡路大震災

-

明石

-

明石地方行政

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石地方行政

-

姫路明石北播

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

文化阪神明石神戸

-

明石地方行政

-

明石

-

明石

-

明石東播

-

明石

-

姫路東播北播西播明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

スポーツ明石

-

明石教育

-

明石

-

明石

-

明石地方行政

-

明石

-

明石地方行政

-

明石教育

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

神戸阪神明石淡路

-

淡路神戸阪神明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石スポーツ

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石#インスタ

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石地方行政

-

明石地方行政

-

明石地方行政

-

明石

-

明石

-

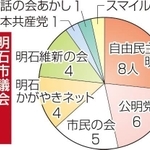

明石選挙統一地方選明石市W選

-

明石選挙統一地方選明石市W選

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石新型コロナ地方行政

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石地方行政

-

スポーツ明石

-

明石地方行政

-

明石地方行政

-

阪神明石姫路地方行政