第1部 はじまりの島

明石海峡大橋の近くにある淡路市岩屋の石屋神社であった、豊漁と海上安全を願う初春の伝統行事「岩屋浦祈祷祈願祭」。船渡御では漁船群がみこしとともに海へ繰り出し、境内に設置された舞台では祭りの目玉の浜芝居「恵比須舞」が披露された。主役を演じるのは地元の漁師・宮本力さんだ。

ベラやシログチ、タイなどの身をほぐして味を付け、酢飯に乗せた「こけら寿司」。慶事限定ではなく、普段の食卓に並ぶ定番料理だ。作り方は、焼いた魚の身を丁寧にはがし、細かく刻む。砂糖、みりん、しょうゆで味付けし、炒ったそぼろを押し寿司にする。名前の由来は、押し固めた具が屋根ぶきに使うこけら板に似ているとか、「こけら落とし」から来ているとか、諸説ある。

摂津、播磨、但馬、丹波、淡路の五国からなり、多彩な風土を誇る兵庫。各地に息づく祭りや風習の今を歩く。

自称158センチ、93キロ。鮮やかなオレンジの衣装で、いっそうふくよかに見える恵比須さまが、金色の竿(さお)を振る。

「引いた、引いた」「大きなもんじゃ、大きなもんじゃ」

はやしの声も上ずる。舞は最高潮に。桜色のタイが跳ね上がった瞬間、特設舞台を取り囲む幾重もの人垣から歓声が上がった。

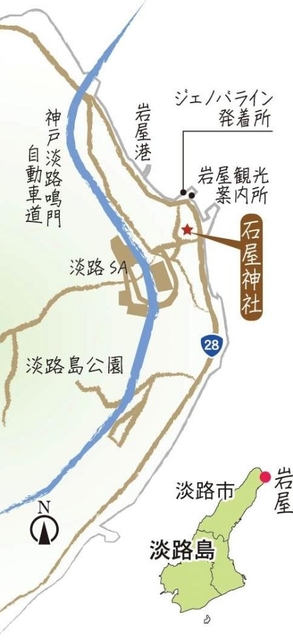

3月12日、青い空と海に面する淡路市岩屋の石屋(いわや)神社。明石海峡大橋のたもとにあり、たこフェリーの発着地として栄えた漁師町の「浜芝居」は、島に根付く風土を今に伝える。

本格化する漁の恵みや安全を祈願する祭りの目玉が「恵比須舞」だ。庄屋宅を訪れた恵比須さまが大杯を重ね、船で沖へ出てタイを釣る物語。由来は江戸後期の天保(てんぽう)年間とされ、人形浄瑠璃の一座が、演目に挟む「間狂言(あいきょうげん)」として披露していたという。

春風に舞う大漁旗の下で、氏子総代長の坂尻日出夫さん(76)が幼いころを振り返る。「前の晩からござを敷いて、場所を取ったもんや。娯楽が少なかったから、年に1度の芝居をみんな心待ちにしとった」。ちょうど漁期が重なるイカナゴの成魚、フルセの巻きずしが観劇のお供の定番だったが、近年は水揚げ自体がほとんどない。

100年以上にわたり岩屋の人々を楽しませた人形の恵比須さまも、姿を消した。1970年代、浄瑠璃の一座が後継者難で解散した。氏子らが「せめて恵比須舞だけでも残そう」と知恵を絞り、編み出したのが、人が面を着けて演じる現在の形とされる。

存続にこだわった理由には、地元住民の親しみに加え、ルーツの地の誇りがある。えびす神の総本社は西宮神社(西宮市)だが、イザナギとイザナミの子が岩屋から西宮に流れついて信仰に発展した、と伝わる。昨年、文化庁の「日本遺産」に認定された「国生み神話」の一編だ。

「沖は大漁、陸(おか)は万作」「岩屋の浦には宝がおさまる」

軽快な太鼓の連打が石屋神社の境内に響く。舞の終わり。恵比須さまが拍手に背を向けて遠慮がちに面を外し、再び振り返った。

細い目に、赤く染まった丸い頬。「ほんまに恵比須さまそっくりやなあ」「ひげ書いたら、面いらんぞ」。愛情たっぷりの声掛けに、えびす顔で、突き出した両手を振る。

宮本力(ちから)さん、30歳。時代の移ろいに揺れながらも、連綿とした人々の営みを受け継ぐ、島外出身の若手漁師だ。

石屋(いわや)神社(淡路市岩屋)の「恵比須舞」で主役を演じた宮本力(ちから)さん(30)は、出身地を「向かい」と呼ぶ。明石市のことだ。島の北端に位置し、本州を望む岩屋で、古くから使われてきた言い回しという。

高校卒業後に岩屋へ移り、漁師の祖父とともに沖へ出る生活が始まった。「兄ちゃん2人が高校出て働いとったし、大学に行くつもりはなかったです。しゃべんの苦手やし、陸(おか)の仕事が水に合わんと思ったから」

漁師町の岩屋では、日常会話に「陸(おか)」が出てくる。サラリーマンや公務員は「陸人(おかびと)」、取れたての魚の路上販売は「陸(おか)売り」。先輩の漁師にかわいがられ、近所の人に心やすく接してもらったおかげで、すっかり地元に溶け込んだ。

ただ、宮本さんが住み始めた12年前と今とでは、周囲の様相は大きく異なる。岩屋と明石をつなぐたこフェリーが2010年、明石海峡大橋の通行料値下げなどを受けて運航休止に追い込まれた。

観光客やトラック運転手が激減。雑貨店やお好み焼き店、スナックが次々にシャッターを下ろした。フェリーで車の誘導をしていた次兄は職を失い、高速道路の料金所の係員に転じた。

「夜が、とにかく静かになった」と宮本さん。しばらく黙って、言葉を継ぐ。「将来がどうなるか、よう分からん。そういうこと、あんまり考えんので」

1980年代には約450人いた岩屋の漁師は半分以下に減り、今は200人ほど。島全体で進む漁業の先細りは、この町も例外ではない。一因とされる収入の不安定さに、漁獲量の低迷が影を落とす。

わせ六分 しらす三分 たこ一分-。

石屋神社の掲示板に、一年の農漁業の吉凶を占う「粥占(かゆうら)」の結果が張り出されている。玉井文子宮司(70)によれば、五分が平年並みらしい。

イカナゴは「七分」。氏子総代長で漁師の坂尻日出夫さん(76)は言う。「まあ、よくて二分か三分ってとこやったな」。以前は4月末まで続いていた稚魚のシンコ漁が、今年は3月18日で打ち切られた。

浜芝居は、イカナゴ漁で活気に満ちあふれる岩屋の象徴的な催しだったが、昨年から2年続けての不漁となった。成魚のフルセもほとんど網にかからない。地元の伝統食だったフルセの巻きずしが消えた。

魚の取れ高にかかわらず、途絶えつつある料理もある。ベラやシログチ、タイなどの魚の身をほぐして味を付け、酢飯にのせた「こけら寿司(ずし)」。名前の由来は、押し固めた具が屋根ぶきに使うこけら板に似ているとか、「こけら落とし」から来ているとか、諸説ある。

松竹梅の型枠を使うのが特徴だが、慶事限定ではなく、普段の食卓に並ぶ定番料理だ。坂尻さんの家では、妻信子さん(72)が折に触れて調理し、余った分は近所にお裾分けするが、「手間が掛かるからね。スーパーとかができて便利な生活に慣れた若い人たちは作らないでしょう」。

岩屋を取り巻く環境や、そこで暮らす人たちの日常が移ろう中で、浜芝居の位置付けも変わった。年に1度の娯楽から、漁師町の伝統を継ぎ、盛り上げる起爆剤へ。恵比須さまの経験者でもある坂尻さんの後継に若い宮本さんが選ばれたのも、そんな氏子らの思いが強まったためだ。

2月末に淡路市であった「全国被災地語り部シンポジウム」の懇親会など、恵比須舞を披露する機会は増えている。人形浄瑠璃の衰退による苦肉の策として形を変えて半世紀近く。淡路を代表する伝統芸能と認められるようになったのは、他の風習が次々に姿を消している裏返しでもある。

「『やります』とはよう言いませんでしたけど、『嫌』いう言葉も出なくて」

約2年前、恵比須さまを引き受けた時の心境を宮本さんが淡々と振り返る。昨年1月にお披露目し、メインの浜芝居は2回目。所作も板に付いてきた。

終演後、地元の関係者らも舞台に上がり、恒例の餅まきが始まった。息子の晴れ舞台を「向かい」から見に来た母洋子さん(60)がほほ笑む。

父昌和さん(61)は、長田神社(神戸市長田区)の追儺式(ついなしき)で鬼の役を務めたことがある。「人前に出るのが得意やない性格やけど、あの子には祭りのDNAが流れてるんよ」

本番の2日前に丸刈りにし、前日の晩から絶食して恵比須さまを演じきった宮本さん。託された期待の重みをどこまで理解できているかは分からない。ただ、自分なりに受け止めようとは思っている。

「こっち、こっち」「もっとちょうだい」。福を授かろうとする住民の歓声がひときわ高まる。宮本さんは汗をぬぐいながら、餅をまき続けた。(記事・小川晶 写真・大山伸一郎 大森武)

国の重要無形民俗文化財。鎌倉時代、大阪の四天王寺から舞楽など神事を生業とする楽人が移り住んだのが発祥とされる。18世紀初めには40以上の座本が千人の人形役者を抱え、全国を巡業して人形芝居を伝えた。第2次大戦後、娯楽の多様化や後継者不足で衰退が顕著になり、伝統を残そうと1964年に「淡路人形座」が誕生。南あわじ市の常設施設で公演を続けている。