■最盛期3万8千人が働く

2016年秋。神戸港の施設で展示会が開かれた。

お目見えしたのは旧陸軍の戦闘機「飛燕(ひえん)」と、そこに搭載されたエンジン。太平洋戦争中に川崎航空機工業が岐阜、兵庫・明石両工場でそれぞれ生産した製品だった。脈々と息づく技術者の情熱を伝えようと、後身の川崎重工業が設立120年を記念し、企画した。

兵庫県芦屋市の三木公輔さん(91)は会場でひときわ熱い視線をエンジンと機体に向けていた。戦時中の明石工場では、学徒動員の大勢の若者が働いていた。第四神戸中学校(現・星陵高校)の生徒だった三木さんも、エンジン部品であるシリンダーの製作に当たった。

「性能を追い求めた飛燕の製作を、明石工場は最新式エンジンの供給で支えたのです」。三木さんは周囲の入場者らに語り掛けた。

◇

1940年から45年の終戦までの間、明石工場は約1万1千台のエンジンを量産。その約3割が、水でエンジンを冷やす「水冷式」だった。

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館によると、戦闘機の頭部でプロペラを回すエンジンは風で冷やす「空冷式」が主流だったが、シリンダーを放射状に配置する構造のため、空気抵抗を受けやすかった。そこで飛燕は、独企業から技術を取り入れた細身の水冷式を搭載。機体自体もほっそりとした形状に仕上がり、速く飛ぶことができた。

神戸市垂水区の溝口重俊さん(93)も、水冷式エンジンに関わった一人だ。担当した試験運転では、本体や冷却水の温度を測ったり、ストロー状の棒の両端を耳とエンジンに押し当てながら、音にむらがないかを調べたりした。合格した機器は、工場隣の操車場から鉄道で岐阜工場などへ送り出された。

同県加古川市の渋谷重良さん(90)はエンジンバルブのすり合わせを担った。工場では指導員の笛を合図に、振り上げた重さ1ポンド(約450グラム)の金づちを工具へ打ち下ろす訓練もあり、「目標から外れて親指をたたくと、『イタッ』と大声を上げそうになったが、ぐっとこらえた」と振り返る。

戦火の激化で航空機の増産に向けて陸軍からの要求が厳しくなる中、労働力が不足する生産現場は転職者に加えて学生や生徒、女子、高年労働者らを受け入れた。明石工場で働く人は終戦8カ月前の44年12月にピークの約3万8千人に達した。

通勤時間帯は列車や駅の収容力が追いつかず、エンジンと機体部門で出退勤の時間をずらして対応した。

◇

米国戦略爆撃調査団の報告書によると、明石工場が初めての空爆を受けた45年1月19日の前に、すでにエンジンの生産量は急減していたとされる。資材不足や機械の故障、工員の徴兵などにより、生産が滞ったのだった。特に水冷式エンジンは過給器や冷却装置などのトラブルに見舞われた。

空爆を受けた1月19日の午後、三木さんは同僚4人とともに、停止した生産ラインから離れ、工場の外で防空壕(ごう)を掘るよう命じられた。そのことが結果として、三木さんらを爆撃の標的から逃れさせた。

手持ち無沙汰な日々が続いた1月初め、三木さんはすでにこんな思いを巡らせていた。このまま飛行機をつくれない日々が続けば、この戦争の先行きはどうなるのか-。(長尾亮太、有冨晴貴)

■狙われた航空機工場 関西で最初の本格空襲(2)成長の歴史

■狙われた航空機工場 関西で最初の本格空襲(1)フルーツケーキ1号

-

明石

-

明石地方行政

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石地方行政

-

姫路明石北播

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

文化阪神明石神戸

-

明石地方行政

-

明石

-

明石

-

明石東播

-

明石

-

姫路東播北播西播明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

スポーツ明石

-

明石教育

-

明石

-

明石

-

明石地方行政

-

明石

-

明石地方行政

-

明石教育

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

神戸阪神明石淡路

-

淡路神戸阪神明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石スポーツ

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石#インスタ

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石地方行政

-

明石地方行政

-

明石地方行政

-

明石

-

明石

-

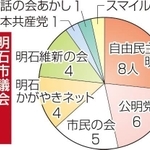

明石選挙統一地方選明石市W選

-

明石選挙統一地方選明石市W選

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石新型コロナ地方行政

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石

-

明石地方行政

-

スポーツ明石

-

明石地方行政

-

明石地方行政

-

阪神明石姫路地方行政