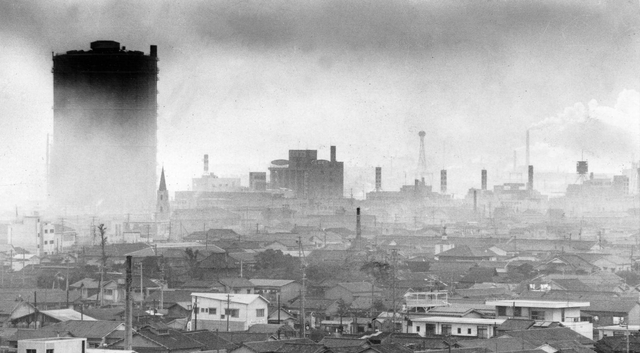

尼崎市南部を東西に貫く国道43号沿線を歩く。真上を走る阪神高速道路。「2階建て」の道路を大型車がひっきりなしに行き来する。排ガス、騒音、震動。臨海部の工場から排出される亜硫酸ガス、むっとするにおい、苦しいぜんそくの発作…。高度成長期の尼崎は公害の中にあった。「子や孫に青い空、きれいな空気を」。国や企業を相手に大気汚染物質の排出差し止めなどを求めた尼崎公害訴訟で力を振り絞った患者や家族の声が耳の奥によみがえる。

提訴は1988年。長い闘いの末、企業に続いて国や阪神高速道路公団と和解したのは2000年12月。「尼崎公害訴訟和解/赤トンボ舞う空 誓い/闘いに終止符 再生へ/手取り合い喜び分かつ」。大見出しが躍った12月1日付夕刊は書いた。「公害の世紀に幕を下ろし、新たな世紀の扉を開く」。和解から四半世紀。住民の願いどおり環境は再生したのだろうか。