日銀はきのう、大規模金融緩和策の柱となるマイナス金利政策の解除を決めた。利上げは17年ぶりで、歴史的な政策転換である。

政策目標に掲げた物価上昇率2%がこのところ定着し、今春闘の平均賃上げ率が5%超と高水準だった点が、判断の根拠となった。

植田和男総裁は、賃金の上昇が伴う形で物価上昇2%に安定させる目標が「実現を見通せる状況になった」と述べた。

日本経済がデフレ不況を脱却して一定の成長軌道を描き始めたのなら、「金利のある世界」への政策転換は巡航速度を維持するために不可欠と言える。

だが思惑通りに景気が加速しているかには、不安要素も残る。経済の実態を見極め、日銀は機動的な政策運営に努めねばならない。

◇

大規模金融緩和は、2013年に就任した黒田東彦(はるひこ)前総裁が「異次元」と冠して導入した。日銀は金利を抑え込むため、市場を通じて巨額の国債を購入し続けた。

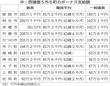

10年かけても2%物価上昇の目標を達成できない一方で、行き過ぎた円安を招き、日銀の国債保有額が膨れ上がるなど、長期化の弊害も目立っていた。昨年就任した植田総裁は、正常化に向け政策転換の時期を探っていることが発言の端々から読み取れた。

今回、日銀はマイナス金利の解除に加え、長期金利の誘導目標も撤廃する。一方で国債買い入れは続け、緩和路線自体を修正するわけではないと強調している。

政策の急転換による市場の混乱を避ける狙いだろう。しかしすでに市場金利の中には、日銀の利上げを織り込み上昇したものもある。

市場の動きに追随して今後、日銀が追加利上げする可能性も指摘されている。融資金利の上昇などで企業や個人の負担が増すのは避けられそうにない。

■力強さ欠く経済指標

懸念するのは、足元の経済実態が好調とは言えない点だ。

国内総生産(GDP)は力強さを欠く。昨年5月の新型コロナウイルス「5類」移行で内需の回復が期待されたものの、7~9月期のGDP改定値は前期比マイナスとなった。10~12月期も0・1%増にとどまった。

実質賃金はマイナス基調が続いている。国民の肌感覚からも、景気回復にはほど遠い。

今春闘で相次いだ高額回答は、物価高や若手人材の確保への対症療法という側面が否めない。景気回復や生産性の向上で人件費を増やした結果とは言い難く、今後も持続するかは疑問符が付く。

注視すべきは中小企業の動向だ。昨年の企業倒産は4年ぶりに8千件を超え、全体の約6割を資本金1千万円未満の小企業が占める。物価や人件費の上昇が重くのしかかっていることがうかがえる。

中小の春闘はこれから本番を迎える。働く人の7割が所属する中小の賃上げ動向は、景気の先行きを大きく左右する。その点を十分に見極めないまま、「好循環の実現」を判断したのは早計ではなかったか。

物価や金利が上昇しても景気が落ち込むスタグフレーションに日本経済が陥れば、回復は難しい。そのことを日銀だけでなく、政府も認識しておく必要がある。

■国債頼みを改めねば

長期に及んだ異次元緩和政策は、安倍晋三元首相が12年の就任時に掲げた経済政策「アベノミクス」の一環でもあった。

政府から見れば低金利で国債を発行できる上、最終的には日銀が引き受ける。その結果、税収を大きく上回る支出を組み、差額は国債で賄う予算編成が常態化した。政府が発行する国債を、中央銀行が直接引き受ける禁じ手に限りなく近い。

国の借金は1千兆円を超えた。日銀は586兆円超と過去最大の国債を保有するに至った。債務を膨れ上がらせたのが、異次元緩和の最大の弊害と言える。

岸田政権が掲げる防衛力強化や子育て支援のように、財源のめどを明確にしない新規政策が乱発されるのも、財政規律の緩みを物語る。

金利が上昇に転じれば国債の利払い費が増え、予算編成の自由度は狭まっていく。日銀が保有する国債にも含み損が生じ、財務の健全性に影を落とす。

政府は「金利のある世界」が始まったことを認識し、国債頼みの予算編成を改めて財政健全化への努力を重ねるべきだ。