医師の父のおもちゃであった8ミリカメラで「007は二度死ぬ」の神戸ロケを撮影していた中学生の大森一樹少年は、高校に入ってゴダール「男性・女性」に出会ったことで自主映画を作り始める。思えばゴダールやトリュフォーが興したヌーベルバーグは、撮影所が大がかりな商品として製作していた映画を、自分たちの「個」のレベルにまで引き寄せて、奔放さと自由さを導き出す試みだった。

はるかその意志に感応した極東の島国の大森少年は、後にプロの映画監督として名をなしても、この原点ゆえに35ミリの劇場用映画もデジタルシネマも8ミリ、16ミリの自主映画も同列の「映画」ととらえ続けた。

こうした感覚の作り手の先頭走者であった大林宣彦は、8ミリ・16ミリの個人映画からCFディレクターを経て1977年に「HOUSE」で商業映画の監督となって話題を呼んだが、その個人映画とまるで変わらない作風が東宝のスクリーンになだれこんださまには目を見張った。

これに続いて翌78年、脚本家の登竜門、城戸賞への入賞をばねにして、京都府立医大の学生だった大森一樹が松竹作品「オレンジロード急行」で(映画会社での助監督経験などいっさいなしに、いきなり自主映画から)監督デビューしたのは輪をかけて衝撃的な出来事だった。これに刺激されて同年、日活も日大芸術学部の学生だった石井聰亙(現・岳龍(がくりゅう))監督の8ミリ作品「高校大パニック」を35ミリの商業映画としてリメークし、共同監督に石井を起用した。

この1977年から78年にかけて個人映画、自主映画の才能が劇場用映画に「越境」していった画期的な「事件」は、古めかしい定式をもって閉じていた日本映画界に地殻変動をもたらす「転換点」であったに違いなく、以後、自社で映画監督を養成する余裕を失った映画会社は、大森ともゆかり深きPFF(ぴあフィルムフェスティバル)出身の自主映画作家たちの作品によって支えられてゆく。こうした流れの先鞭(せんべん)をつけたのが、大森一樹であった。

そしてまた、劇場用映画から自主映画までを自在に往還する大森の映画的感性は、その作風をとてつもなく幅広く、にぎやかなものにした。村上春樹原作をもとに地元神戸を魅力的に点描したATG作品「風の歌を聴け」は、まさに8ミリ・16ミリの自主映画につながるごく小規模でいくぶんアート性の強い作品だが、この一方では「ゴジラVSビオランテ」「ゴジラVSキングギドラ」という東宝の正月興行を担う娯楽大作を手がけた。

この両極のはざまに位置する、自伝的作品「ヒポクラテスたち」や吉川晃司、斉藤由貴といったアイドル歌手を売り出す「すかんぴんウォーク」「恋する女たち」といった作品は、大森のプロとしての手堅さとしなやかな「私性」が絶妙にブレンドされて、実に鮮やかな青春映画となっていた。

作品の軽妙さ、気安さゆえにいまだその真価が理解されていない気がするが、この大森の作家性のレンジ(範囲)の広大さは日本映画史に類を見ないものである。(映画評論家・監督)

◇

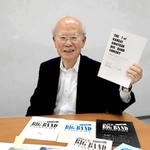

大森一樹さんは11月12日死去、70歳。

【ひぐち・なおふみ】映画評論家・監督。1962年佐賀県生まれ。早大卒。「大島渚全映画秘蔵資料集成」「秋吉久美子調書」など著作多数。監督作に「インターミッション」「葬式の名人」など。

-

文化囲碁将棋王位戦動画ニュース

-

文化神戸

-

文化

-

文化神戸

-

文化

-

文化

-

文化

-

文化阪神

-

文化神戸神戸ジャズ100年

-

西播姫路文化

-

文化

-

文化神戸阪神

-

文化

-

文化神戸

-

文化囲碁将棋

-

神戸文化

-

文化神戸

-

但馬文化

-

文化フェス主義!三田

-

文化阪神明石神戸

-

西播文化

-

文化

-

文化阪神

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化神戸

-

文化阪神

-

文化阪神

-

文化

-

文化

-

文化

-

西播文化

-

文化神戸神戸ジャズ100年

-

姫路文化

-

文化タカラヅカ

-

文化

-

文化神戸囲碁将棋

-

文化神戸

-

文化

-

文化神戸

-

文化

-

文化神戸神戸ジャズ100年

-

姫路文化

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化神戸

-

文化

-

文化

-

文化囲碁将棋

-

文化神戸

-

文化

-

文化

-

文化神戸神戸ジャズ100年

-

阪神文化

-

文化タカラヅカ

-

文化神戸

-

文化

-

文化

-

文化

-

神戸文化#インスタ

-

東播囲碁将棋文化

-

文化東播

-

文化囲碁将棋

-

文化タカラヅカ

-

文化

-

文化

-

文化神戸新聞文芸

-

文化神戸新聞文芸

-

文化

-

文化

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化神戸

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化神戸神戸ジャズ100年

-

文化神戸

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化阪神

-

神戸文化

-

淡路文化

-

文化阪神

-

文化

-

文化

-

文化

-

三田文化

-

但馬文化

-

淡路文化

-

阪神文化

-

文化囲碁将棋

-

文化

-

阪神文化

-

文化

-

文化

-

文化

-

文化

-

文化

-

文化

-

文化阪神

-

文化タカラヅカ