現代社会では一生のうちに「心の病」を患う確率が80%ともいわれ、誰もが抱えうる問題となっている。では、精神疾患はどこまで解明されたのだろうか。こうした疑問に答えてくれるのが、講談社ブルーバックスの新刊「『心の病』の脳科学 なぜ生じるのか、どうすれば治るのか」だ。最新研究を収録し、脳を正しく理解することから予防や治療の道筋を探る。(津田和納)

本書は、脳科学の研究者や精神科医、心理学者らがそれぞれの切り口から記述。脳の仕組みを科学的に分析し、統合失調症や双極性障害といった精神疾患がどのように生じるかを解説した。脳内の変化が「心」に与える影響と、治療の最前線を知ることができる。

例えば、脳内炎症がうつ病を引き起こすという仮説。慢性的なストレスにより脳内に炎症が起こるメカニズムに加え、マウスを使った実験で、食品にも含まれている安全性の高い成分に抗うつ効果が認められたことを報告。さらに、ストレスによって免疫細胞が増えると体に炎症が出ることも示されている。

また、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を薬で取り除く研究や、自閉スペクトラム症がある人をロボットを使って支援する方法なども紹介している。

編者で、理化学研究所脳神経科学研究センター(埼玉県)の研究者、林(高木)朗子さんは、近年「研究が飛躍的に進んだ」と話す。人工知能(AI)やコンピューターを使い、ビッグデータの解析が進んだことが背景にあるという。

ただ、精神疾患を「MRIのような機械で判定したり、特定疾患の特効薬ができたりする時代を目指していますが、まだ今は難しい」と明かす。

林さんは同センターで、脳のどの部分に不具合が生じることで「心の病」を引き起こすのかを探究。脳内の神経細胞同士のつなぎ目「シナプス」に着目しており、本書でも研究内容を執筆している。

精神疾患の研究はアルツハイマーなど神経変性疾患に比べて50年の遅れがあると林さんは指摘。「一つの分野だけでなく、複数を組み合わせることで研究の精度をあげていきたい」と話す。

新書判286ページ。1100円。書店やインターネットで販売。

■ ■

3月30日は「世界双極性障害デー」。双極性障害の人たちが働き方の悩みを共有するオンラインイベント「双極はたらくラボfes23」が、同月25日午後1時から動画投稿サイト「ユーチューブ」で開かれる。

双極性障害は、躁とうつ状態を繰り返す病気。正しい診断を受けるまでに長い期間を要することもあり、躁とうつの再発を繰り返す中で、人間関係や家族関係が壊れるなど、社会的な生命を失うこともある。再発しやすく、うつ病と比べて労働への影響が大きいため、当事者や会社を含む社会の課題となっている。

イベントは、精神疾患のある人の職場復帰や再就職支援などを展開する「リヴァ」(東京)が企画。双極性障害のある3人がユーチューブで生配信しながら、自身の経験をもとに転職や働き方について話し、参加者からの質問にも答える。

参加無料。事前に「双極はたらくラボ」のホームページから申し込む。

-

文化囲碁将棋王位戦動画ニュース

-

文化神戸

-

文化

-

文化神戸

-

文化

-

文化

-

文化

-

文化阪神

-

文化神戸神戸ジャズ100年

-

西播姫路文化

-

文化

-

文化神戸阪神

-

文化

-

文化神戸

-

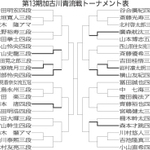

文化囲碁将棋

-

神戸文化

-

文化神戸

-

但馬文化

-

文化フェス主義!三田

-

文化阪神明石神戸

-

西播文化

-

文化

-

文化阪神

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化神戸

-

文化阪神

-

文化阪神

-

文化

-

文化

-

文化

-

西播文化

-

文化神戸神戸ジャズ100年

-

姫路文化

-

文化タカラヅカ

-

文化

-

文化神戸囲碁将棋

-

文化神戸

-

文化

-

文化神戸

-

文化

-

文化神戸神戸ジャズ100年

-

姫路文化

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化神戸

-

文化

-

文化

-

文化囲碁将棋

-

文化神戸

-

文化

-

文化

-

文化神戸神戸ジャズ100年

-

阪神文化

-

文化タカラヅカ

-

文化神戸

-

文化

-

文化

-

文化

-

神戸文化#インスタ

-

東播囲碁将棋文化

-

文化東播

-

文化囲碁将棋

-

文化タカラヅカ

-

文化

-

文化

-

文化神戸新聞文芸

-

文化神戸新聞文芸

-

文化

-

文化

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化神戸

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化神戸神戸ジャズ100年

-

文化神戸

-

文化囲碁将棋女流王位戦

-

文化阪神

-

神戸文化

-

淡路文化

-

文化阪神

-

文化

-

文化

-

文化

-

三田文化

-

但馬文化

-

淡路文化

-

阪神文化

-

文化囲碁将棋

-

文化

-

阪神文化

-

文化

-

文化

-

文化

-

文化

-

文化

-

文化

-

文化阪神

-

文化タカラヅカ