歌舞伎の芸道を鮮やかに描いた映画「国宝」が今、大ヒットしています。

2008年、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録された歌舞伎ですが、有馬温泉を舞台にした作品があるのをご存じでしょうか?

さかのぼれば歌舞伎は1603(慶長8)年、京都で出雲大社の巫女(みこ)であった出雲阿国が演じた「かぶき踊り」が始まりとされています。

当初は女性が中心となって演じられていましたが、29年に幕府が女性の舞台出演を禁じたため、その後は若い男性が演者を務めるようになりました。

元禄年間を中心とするおよそ50年間で、歌舞伎は飛躍的な発展を遂げます。この時期の歌舞伎は特に「元禄歌舞伎」と呼ばれています。狂言作者の近松門左衛門もこの時代の人物で、初代坂田藤十郎のために多くの歌舞伎作品を書きました。

歌舞伎の舞台が大きく発展し始めたのは1718(享保3)年。それまで屋外で行われていた歌舞伎の舞台に屋根がつけられ、全蓋(ぜんかい)式の劇場となりました。享保年間には花道が演技の場として使われるようになり、「せり上げ」もこの頃に導入されました。回り舞台もこの時期に登場したと考えられています。

宝暦年間の大坂では、回り舞台を改良し、現在のように地下で回転させる仕組みが考案されるなど、舞台機構の工夫がなされました。こうした工夫は江戸にも取り入れられ、歌舞伎ならではの舞台演出が確立していきます。

1830(文政13)年、大坂の芝居小屋「角の芝居(角(かど)座)」で初演された「雁(かり)のたより」は、狂言作者の金澤龍玉(三代目中村歌右衛門)の作で、有馬温泉を舞台にした作品です。あらすじは次のとおりです。

若殿が愛人の司を連れて有馬温泉に湯治に訪れます。司の機嫌を取るために、髪結いの五郎七を呼んで酒の相手をさせました。

しかし、司から「心までは売らぬ」と言われた若殿は、家老にたしなめられたものの面白くありません。そこで五郎七に一杯食わせようと、家臣たちと悪巧みを企てます。

五郎七のもとには、司から「殿が先に出発するので、こよい会いたい」という手紙が届きます。

五郎七は急いで支度を整え、頬かむりをして屋敷へ向かいますが、待ち構えていたのは若殿たちでした。

「不義者」「盗賊」とののしられたところへ家老が現れ、真相が明らかになります。その後、五郎七が実は家老のおいであることが分かりました。さらに司も、いいなずけだったと名乗り出て、2人は夫婦となり、お家の再興も許されて大団円を迎えます。

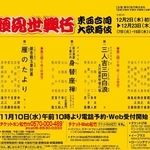

「雁のたより」は2021年12月、京都市東山区の劇場「南座」の歌舞伎公演「吉例顔見世(きちれいかおみせ)興行」でも上演され、松本幸四郎さん、片岡愛之助さんらが熱演しました。(有馬温泉観光協会)